こんにちは、実生(みお)と申します。

ここでは、群馬県に伝わる「赤城三姫物語(あかぎさんきものがたり)」をご紹介します。

この物語を知ることで、赤城神社・伊香保神社・水沢寺――

三つのゆかりの地をめぐる神社巡りが、より深く、より楽しく感じられるはずです。

🌿 1600年前の消えそうな記憶

舞台は今からおよそ1600年前、古墳時代。

まだ日本が「倭(やまと)」と呼ばれていたころのお話です。

朝鮮半島からは渡来人が訪れ、鉄器や須恵器、機織りや金属工芸、土木技術など、さまざまな文化がもたらされました。

万葉仮名が使われ始めたのも、ちょうどこの時代――

そんな歴史の息吹がただよう頃、三人の姫たちの運命が静かに動き出そうとしていました。

神道集より──赤城三姫物語、神となった姫たちの記憶

🌿『赤城三姫物語』はフィクションとして語り継がれてきた物語ですが、記録に残る史実との共通点や、実在する地名との一致、個性豊かな登場人物たちの魅力も相まって、群馬県の伊勢崎市・前橋市・渋川市では、地域振興の一環としてこの伝説に力を入れているそうです。

物語の出典とされる『神道集』は、歴史・文学・思想の面でも高く評価されており、「歴史・文学・思想史上、重要な資料であり作品です」と明記されています。

神道集とは

『神道集』(しんとうしゅう)は、日本の中世の説話集・神道書。

安居院唱導教団の著作とされ、南北朝時代中期に成立したとされている。全10巻で50話を収録。

関東などの東国の神社の縁起を中心としつつ、本地垂迹説に基づいた(当著に、「神々は仏によって神になることができた」とする)神仏に関する説話がが載っている。「諏訪縁起事」は甲賀三郎伝説を伝えるものととして知られる。

(この記事は参考文献や出典が全く指示されていないか、不十分です。)

ウィキペディアより引用神仏習合期に全国著名社の縁起を説いた説話集で、文和・延文年間(1352~61)頃に、京都の安居院で編纂されました。

全10巻、「平家物語」「曽我物語」と共通の詞句を多く持ち、歴史・文学・思想史上重要な資料であり作品です。

赤城神社伝説神道集より引用

このように、神道集自体が伝説です。

とはいえ、こうして現代にまで伝えられているということが、尊いことではないでしょうか。

いつか「事実」と「伝説」の境界が明らかになる日を願いながら、今はその“物語のかけら”を受け取った一人として、大切に語り継いでいけたらと思います。

『神道集』には、赤城三姫だけでなく、群馬県内のさまざまな神社が登場します。

たとえば、一之宮である貫前(ぬきさき)神社の由来、赤城神社がその座を譲り二之宮となった経緯、三之宮・伊香保神社の起こり(巻第七 第36話「上野国一之宮事」)など。

また、赤城三所明神や覚満淵にまつわる伝説(巻第八 第43話「上野国赤城三所明神内覚満大菩薩事」)も記されています。

そこには、赤城神社が当時すでに群馬県内のみならず広く知られ、「赤城大明神」として厚く信仰されていたことを物語る記述が残されています。

三姫が辿った運命の道|赤城三姫物語 あらすじと背景

『赤城三姫物語』は、美しき三姉妹の数奇な運命を描いた、悲劇と神秘に満ちた古代の伝説

🦉解説者

舞台は権力ある家に生まれた三人の姫たち。

しかし実母の死とともに、運命の歯車は狂い始めます。

継母の嫉妬、義兄弟との確執、理不尽な仕打ち――

やがて訪れる無念の死と、その先に待つ“神”としての目覚め。

この物語には、裏切りと再生、そして祈りの痕跡が色濃く刻まれています。

物語は登場人物の語りを通して紡がれてゆき、神道集 巻第七 第40話「上野国勢多郡鎮守赤城大明神事」にもその一端が記されています。

赤城神社、伊香保神社、水沢寺――

群馬の地に今も息づく祈りと信仰のルーツを辿る、壮大な神話のはじまりです。

実母の死と継母の憎しみ──悲劇の幕開け

🦉高野辺大将家成

私は、朝廷に仕える者。名は高野辺大将家成。

時は五世紀前半、履中天皇の御代。

私は無実の罪を着せられ、上野國・勢多郡の深栖(ふかす)という山里へ流されてしまった。

しかし、その地で一人の女性と出会い、結ばれ、四人の子をもうけた。

静かではあるが、幸せな日々だった。

長男はやがて都へ上がり、「高野辺中納言」として士官となった。

だがある日、その妻が38歳の若さで他界してしまったのだ。

残された娘たちは、

長女・渕名姫(ふちなひめ)11歳、

次女・赤城姫(あかぎひめ)9歳、

三女・伊香保姫(いかほひめ)7歳――まだ幼かった。

深い悲しみの中にあったが、世間のならいに従い、信濃の更科家から後妻を迎えることとなった。

その新しい妻との間にも娘が一人、生まれた。

ほどなくして私の無実が晴れ、上野国司に任命されることとなった。

やむをえず、家族を深栖に残し、私は遠い任地へ赴くことになる。

娘たちにはそれぞれ乳母が付き、身の回りの世話をしていた。

後妻とその娘も同じ屋敷に暮らしていた――。

🦉解説者

ですが、ここからが悪夢の始まりでした。

美しく成長していく三姫の姿を、継母は面白くありません。

どこへ行っても「なんと美しい姫たちか」と人々が噂する・・・

そのたびに継母は心をかき乱され、自分の娘が三姫の美しさに到底及ばぬことを知るたびに、その妬みは日を追うごとに膨れあがっていきました。

ついには、継母は荒くれ者の弟・更科次郎兼光(さらしなじろうかねみつ)をそそのかし、夫の不在をいいことに――

三姫を、この世から消す計画を企てたのです。

継母の嫉妬――人間道の毒、静かに芽吹く

🦉継母

「兼光、お美しい姫君たちも、もうそろそろ嫁入りの年頃です。私はあなたに、どの姫かを娶らせようと思い話を持ちかけたのです。なのに――あの娘たちは口をそろえて申しました。*田舎者の男などと一緒になどなれません*と。」

🦉解説者

……そう囁き、継母は弟・更科次郎兼光の心に憎悪の火を灯しました。

その言葉は毒となり、姫たちへの激しい憎しみを生み出していったのです。

その後に何があったのか、詳細は語られていません。

ただ、ある日突然――

高貴な血を引く姫君たちを狙った凶行が、実行に移されたのです。

更科次郎兼光は、姫の忠臣であった大室太郎・淵名次郎を、赤城山での七日間の巻狩(まきがり)に誘い出し、無残にも命を奪いました。

続けて、乳母・淵名の女房、そして長女・渕名姫までもが、利根川の倍屋淵(ますがやふち)で命を落としたと伝えられています。

渕名姫の名は、神社の御朱印や祭神としてはあまり登場しませんが――

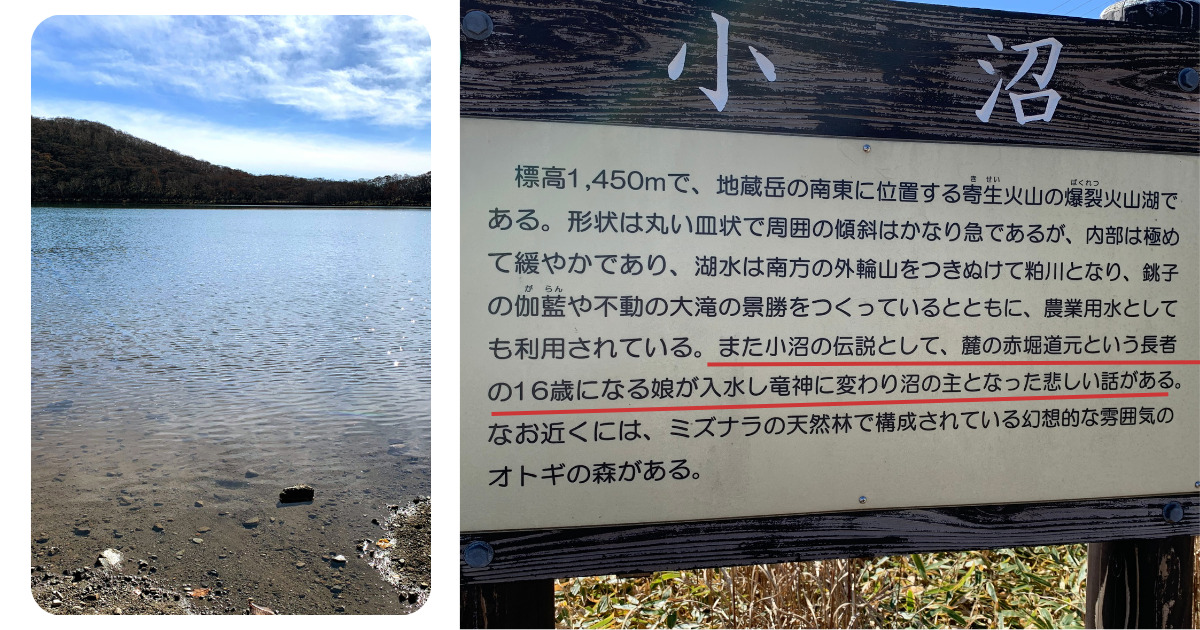

伊勢崎市の小沼の説明書には、「16歳の娘が入水し、竜神となった」との伝承が残されています。

ただし、この話が伊勢崎市の渕名神社と直接結びつくものかどうかは、定かではありません。

渕名姫永眠(16歳)

🦉 解説者

その後、赤城姫と乳母は命からがら逃げ出しました。

赤城山の奥深くへ――希望を求めて逃げ込んだ三人でしたが、山はあまりにも深く、冷たく、道は失われ、彼女たちは遭難してしまいました。

飲まず食わずのまま、幾日も山中をさまよい、ついに赤城姫は天を仰いでこう叫びました。

🦉 赤城姫

「山の護法神、木々の神々よ――どうか私たちの命をお召しください。」

🦉 解説者

祈りは風に消え、やがて乳母は力尽きて静かに倒れました。

一人残された赤城姫。

その小さな胸に残ったのは、ただひとつの願い・・・

🦉 赤城姫

「どうか…早く、私も…お連れください――」

🦉 解説者

そのときでした。

沼のほとりに、ふわりと霧が立ちのぼり、

そこに現れたのは、赤城の沼に棲む龍神――女神の姿でした。

女神はやさしく姫に語りかけます。

🦉 女神

「この世の命は、はかなく、夢のようなもの。

あなたを、竜宮城という清らかな世界へご案内しましょう。」

🦉 解説者

そして赤城姫は、龍神とともに沼の底へと静かに沈んでいきました――。

その魂はやがて“赤城大明神”となり、14歳の若さで、神となって人々の祈りを受けとめる存在となったのです。

🦉 解説者

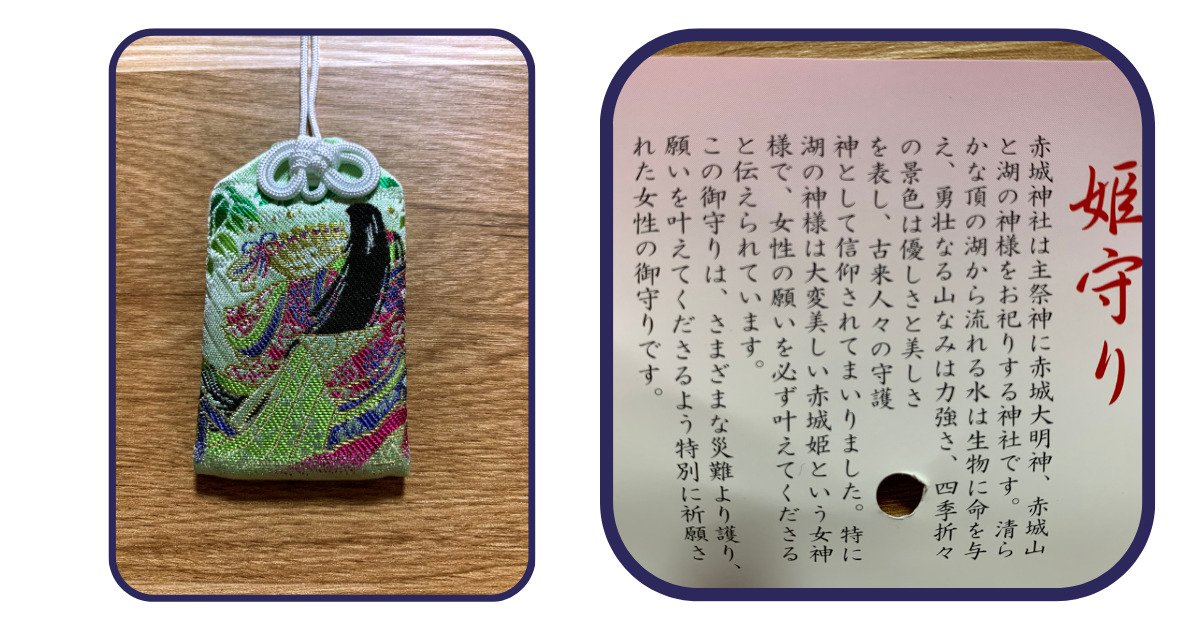

赤城山の大沼には、今もなお*赤城大明神*と【龍神】が宿ると伝えられています。

そして、この騒動のただ中で、もう一人の姫――伊香保姫の命が狙われていることを知った者がいました。

その名は、伊香保大夫(いかほのたゆう)。

姫の身を案じた大夫は、なんと十三か所もの城郭を築き、警備を固めました。

その守りは固く、河から西へと侵入することはもはや不可能となり、追手たちは近づくことすら叶いませんでした。

こうして、伊香保姫――わずか12歳の姫君は、伊香保大夫の居城に無事保護され、難を逃れたのです。

美しさが罪となった時|むごすぎる継母の企み

🦉 解説者

やがて、この惨劇を知った大将・家成は、すぐに屋敷へと戻り、娘・渕名姫の行方を追って沼へと向かいました。

🦉 大将・家成

「渕名姫はどこだ……赤城姫は……私を残して、どこへ行ってしまったのだ!」

🦉 解説者

胸をかきむしるように叫びながら、大将はあてもなく山を彷徨います。

🦉 大将・家成

「知らぬ山道を、赤城の姫君は迷い、獣の餌食となってしまったのかもしれぬ……

渕名姫……私だ……父だよ……かつての姿を、もう一度、見せておくれ……!」

🦉 解説者

そのとき――

空には紫の雲が立ちのぼり、静かな波間から、渕名姫の姿が現れました。

🦉 渕名姫

「父上様……申し訳ございません。

わたくしは、お継母さまの恨みにより、この淵の底へ沈められてしまいました。

されど、亡き母上様が、日ごとに天上界よりこの淵へと降りてきてくださいます。

父上様のことも、きっとお導きいたします……」

🦉 解説者

そして再び空には紫雲が広がり、赤城山の上から倍屋淵をやさしく覆いました。

美しい音楽がどこからともなく響き渡り、渕名姫は多くの神や仏とともに、雲の中へと消えていきました。

🦉 大将・家成

「わが子よ……私も連れていってくれ……」

🦉 解説者

そう呟いた大将・家成は、静かに倍屋淵へと身を沈めたのです。

やがて、再び紫雲が空を覆い、淵をやさしく包み込み、すべてを静かに、天へと還していったのでした。

姫たちの無念を背負って――兄の復讐、はじまる

🦉 解説者

伊香保大夫は、赤城姫・渕名姫、そして大将が自ら命を絶ったことを、都にいる兄――高野辺中納言に知らせました。

報せを受けた兄君は、怒りをたぎらせながら軍勢を率いて都から戻り、すぐさま更科次郎兼光を捕らえました。

そして倍屋淵へと引き連れ、船から引き上げては沈め、また引き上げては沈め――

なんと七十五度も繰り返して責めたてたのです。

あの命知らずの荒くれ者でさえ、大声でわめき苦しみ、「いっそ首を落としてくれ!」

と叫ぶほどの壮絶な報いでした。

そのとき、兄君は静かに言いました。

🦉 大将・家成

「渕名の姫、そしてその母も……どれほど悲しみに暮れたことか。更科よ、我を恨むことなかれ。」

🦉 解説者

そう言い残し、石を首に括り、淵の底へと沈めたのでした。

継母については――

「一時とはいえ、父が想いを寄せた相手であり、妹の姫の母でもある。

無情な裁きは避けよう。」

と、信濃の国へ追放するに留めました。

ところが父・家成は、親子の情から継母の面倒を見ていたのです。この処置に対し、信濃国司は怒りを露わにしました。

「高野辺国司はなんと不可思議なことを。父と娘たちの仇をかばい、信濃に押しつけるとは理解できぬ。このような極悪人を養うとは、まさに鬼の所業。」

その怒りはついに継母の実家に向けられ、両親は成敗されてしまいました。

そして――肝心の継母は娘を連れて、こつ然と姿を消したのです。

行方を追うと、どうやら甥を頼って身を寄せたようですが、甥は怒りに満ちた言葉を投げかけました。

「お前のせいで、一門は滅んだのだ。」

そう言うと、母子を「編駄(あんだ)」という駕籠に乗せ、更科の山奥・**宇津尾山(うつおやま)**へと連れて行き、無言のまま置き去りにしたのです。

その夜、山に激しい夕立が襲い、母子は雷に打たれて命を落としました――。

それ以来、その山は**「おばすてやま(伯母捨山)」**と呼ばれるようになったのです。

悲劇は神話へ|姫たち、神としてこの世に現る

🦉 兄君

私は、亡き妹の霊を弔うため、「渕名明神」という社を建立した。

そして次に、赤城の沼へと向かった。

赤城御前に会うために、私は山を登っていった。

そのとき――

大沼の東岸にそびえる「障子返し」という山から、一羽の鴨が飛んできた。

その鴨の左右の翼には、なんと煌びやかな**御輿(みこし)**が乗せられていたのだ。

御輿には、渕名姫・赤城姫・そして赤城御前――三柱の神がひとつの輿に並んで鎮まっておられた。

その後ろには、渕名の女房と大室の女房が付き従い、左右には、渕名次郎と大室太郎が並び立っていた。

彼らは、械(とくさ)色の装束を身にまとい、透額(すきびたい)の冠を戴き、腰には太刀を帯び、しずかに**轅(ながえ)**を支えていた。

その姿は、まるで神々と忠臣たちが一つとなり現世へと姿を見せたかのようで、

私はただひれ伏し、涙しながらその御姿を見つめていた――。

🦉 解説者

この姫君御一行を翼にのせ飛んできた鴨が大沼に留まり、島となったのが現在の赤城神社がある*小鳥が島*と伝えられています。

下の画像は鳥が羽ばたいているように見えますね!

赤城山の山麓ではそのような龍神雲が出来ては消えてゆく神秘的な場所です。

小鳥ヶ島――

かつてこの島には、小さな鳥たちが群れをなして暮らしていました。

その地は、のちに“神々の眠る場所”と呼ばれるようになるのです。

高野辺国司(兄君)は、姫たちが神となられたことを深く確信し、大沼と小沼のほとりにそれぞれ「赤城神社」と「小沼宮(このみや)」を建立し、三姫の魂を祀ることとしました。

その後、伊香保大夫の宿を訪れた高野辺国司は、伊香保姫と再会を果たし、こう語りかけたのです。

🦉 兄君

「今はもう、私たち二人だけとなってしまった。私は都へ戻る。

この上野の国の国司職は、そなたに託そう。伊香保大夫を後身として、政治を正し、この国を平和に治めてほしい。」

🦉 解説者

伊香保大夫は深く頭を下げ、申し上げました。

「姫君のお世話は、私が責任をもってお仕えいたします。妻の弟・高光中将殿(こうのみつる)を婿として迎え、姫君とともに、この国の政をおさめましょう。」

こうして、伊香保姫はしばらくのあいだ国司を務めることとなり、やがて高光中将と結ばれ、夫婦で心をひとつにして国を治めました。

三姫の悲しみは、いつしか平和の礎となり――その名は、今も神々の地に静かに残されているのです。。

水沢に祈りを残して|最後の姫の旅立ち

🦉 解説者

子が生まれ、3~4年ほどは穏やかで平和な日々が続きました。

伊香保姫と高光中将の間に姫君が生まれ、何の争いもない、しあわせな時が流れていました――。

しかし、そんなしあわせに、再び悪夢が歩み寄ってきたのです。

政から離れた伊香保姫に代わり、国司職は大伴大将という権力者が務めていました。

ある日、湖の畔を幼い娘と歩く伊香保姫の姿を見かけた大伴大将は、その美しさに心を奪われ、どうにか彼女を手に入れようと画策しましたが、姫の心は動きませんでした。

逆上した大将は、軍を率いて伊香保姫の屋敷へ攻め込み、屋敷には火が放たれ、高光中将と伊香保大夫の息子、そして多くの者たちが命を落としました。

――なぜ、また同じような悲劇が繰り返されるのでしょうか。

伊香保大夫はこの惨事を都へ報告し、帝の命により大伴大将は捕らえられ、国司職は再び伊香保姫が継ぐこととなりました。

その後、亡き者たちは神社に祀られ、寺が建立され、高光中将の魂は静かに供養されたのです。

(…ただし、大伴大将のその後については、記録が残されていません)

そこから15年――物語は空白の時を迎えます。

やがて、美しく成長した伊香保姫の娘は、都へと上がり、

天皇に見初められて妃となり、皇子を生んだとも伝えられています。

――本当に、伊香保姫の血が天皇家へと繋がったのでしょうか?

それからしばらくして、伊香保大夫とその妻は波乱に満ちた生涯を終えました。

伊香保姫は、夫妻の娘2人と共に静かに暮らしていたといいます。

時は流れ、伊香保姫は悲しみと苦しみのすべてを仏に託し、

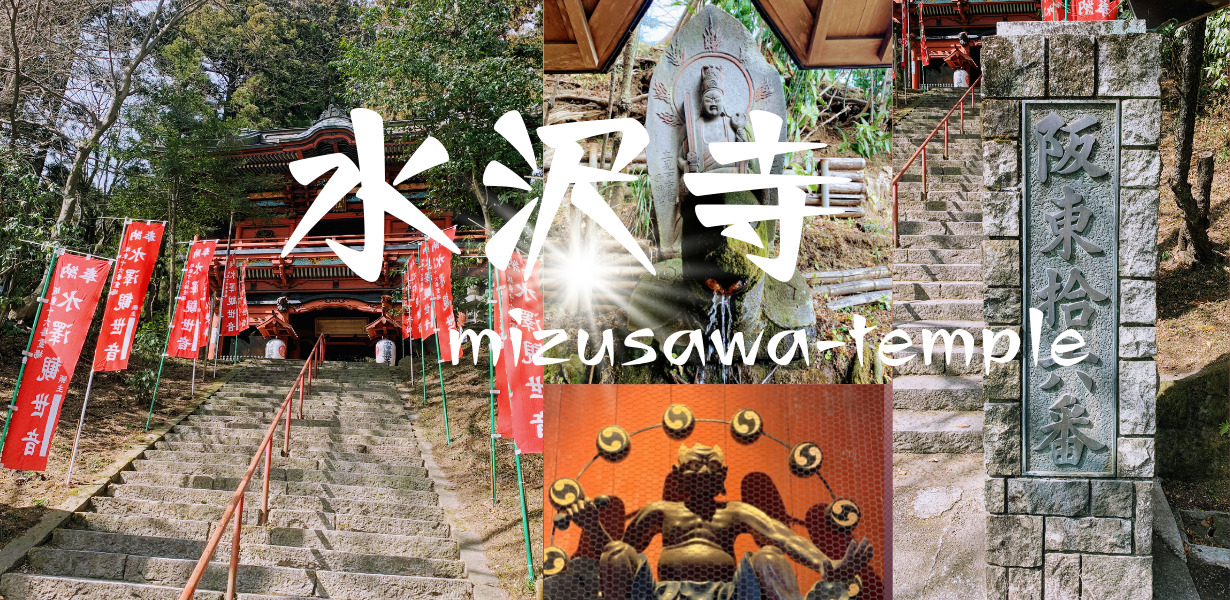

最愛の中将が眠る寺――**水沢寺(すいたくじ)**へと祈りを捧げました。

そしてある夜。

夢枕に、神となった中将と、伊香保大夫夫妻の姿が現れたのです。

「さあ、姫君……もう、ひとりで生きなくてよいのですよ。」

そう言われた伊香保姫は、静かに沼のほとりへ向かい、その身を水面に委ねました。

やがて、残された2人の娘たちも、姫のあとを追うように――

同じ世界へと旅立っていったのです。

悲しみを超えて、祈りへ――赤城三姫物語が私たちに遺したもの

🦉 実生(みお)

歴史の中には、争いや理不尽な出来事によって、命を落としてしまった人々が数多く存在しました。

やりきれない思いを、彼らはどうやって乗り越えていたのでしょうか。

5〜6世紀ごろ、仏舎(仏堂)は、今のような「悟りを開くため」や「先祖供養の場」ではありませんでした。

主君や親を想い、敬い、祈る――その心を形にするために建てられていたのです。

三人の姫君たちの中で、唯一生き残った伊香保姫。

その人生は、決して平穏とは言えないものでした。

もし時代が違えば、生まれる家が違えば、立場が違えば――

彼女たちの運命も、きっと変わっていたことでしょう。

それでもなお、あまりにひどい仕打ちを受けながらも、母御前は娘たちにこう語ったのです。

「この世の人の幸福を祈りなさい。」

それはまるで、「神になる修行」であったかのようです。

だからこそ、願わくば――

この物語が、ただのフィクションであってくれたらと、そう思わずにはいられません。

伊香保姫をお祀りする水沢寺には、千手観音菩薩が静かに佇んでいます。

伊香保神社からもそう遠くない場所にありますので、伊香保温泉を訪れる際は、

どうか、少しだけ足を伸ばしてみてください。

祈りの残る場所で、きっとあなたにも何か、感じるものがあるかもしれません。

「赤城三姫物語」を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この物語が、赤城神社や水沢寺を訪れる際の、ほんの少しの心の道しるべとなれば幸いです。

どうか、姫たちの祈りとともに、あなたの旅がやさしくあたたかなものとなりますように。

実生 mio

👇よろしければYouTubeもご覧ください。

参考文献

神社のいろは 続

赤城神社

赤城神社伝説神道集巻第40

赤城神社Wikipedia

前橋コンベンション協会

水澤寺・楼門(群馬県渋川市伊香保町水沢)- 日本すきま漫遊記

コメント