こんにちは。実生と申します。

恋愛成就のご利益で知られる榛名神社は、縁結びの神様をはじめ、七福神や龍神様、天狗さんなど、古代から人々の暮らしを見守り続けてきた神々が集う神域です。

豊かな自然に抱かれた境内は、岩や水、風の気配に満ち、訪れるたびに心が静かに整っていくような場所。

今回は、そんな榛名神社での参拝体験と、

私なりに感じたことをお届けします。

現在、榛名神社は本殿の修復工事が行われており、令和7年12月までは全体を拝観することができません。

ですが…!

それでも訪れる価値は十分すぎるほど✨

この記事では、私・実生が実際に感じた榛名神社の魅力を、

できる限りたっぷりお伝えしていきます。

💖 たとえばこんなことがわかります

縁結び・恋愛成就のご利益で人気の理由とは?

七福神のご利益もいただける!境内の不思議なご神像たち

神社の湧き水を使った、ご当地グルメで運気アップ?

こっそり教える♡恋愛開運アクション

私たちが実際に感じた、おすすめの楽しみ方&見どころ

パワーをもらいたい方、恋愛運を上げたい方、

ちょっとリフレッシュしたい方へ──

榛名の神々と自然が、きっと優しく迎えてくれるはずです💕

👇よろしければYouTubeもご覧ください。

榛名神社の御由緒とお祀りされている神々

榛名神社の創建は、なんと西暦586年──

1400年以上もの歴史を持つ、関東でも屈指の古社です。

古くは「榛名大権現」「満行大権現」として、特に雨乞いの神様として霊験あらたかに信仰されていました。

長い年月のなかで、神様のお役目にも変化があったようで、時代とともに祀られる神々も少しずつ交代してきたそうです。

そして現在──

榛名神社の主祭神は、

🔥 火の神・火産霊神(ほむすびのかみ)

※別名:火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)

🌱 そのお妃神である土の神・埴山姫神(はにやまひめのかみ)

※別名:埴安神(はにやすのかみ)

火と土、相反するようで支え合う神々が、この地を守り続けています。

境内のあちこちには、天狗さん、龍神様、七福神など、さまざまな神様の気配が感じられ、訪れる人をそっと見守ってくださっているように思えます。

| 住所 | 〒370-3341 群馬県高崎市榛名山町849 |

|---|---|

| 電話番号 | 027-374-9050 |

| 公式サイト | |

| 御祭神 | 主祭神 |

| 御利益 | 火伏・工業・陶器産業・祈雨・止雨 五穀豊穣・縁結び・子宝・安産 子育て・夫婦和合・厄除・酒造 |

| 主な神事・祭事 | 神楽始式2月15日 端午祭5月5日 榛名神社例祭5月8日~15日 粽祭6月5日 天狗祭12月31日 |

| 営業時間 | 7~18:00(冬季17:00) |

| アクセス・バス | 高崎駅~榛名神社90分 交通案内 | 榛名神社公式サイト (haruna.or.jp) |

| アクセス・車 | 前橋IC~60分 高崎IC~70分 渋川・伊香保IC~50分 安中榛名駅~30分 |

🔍 榛名神社へお車で訪れる方へ──

まず目に飛び込んでくるのが、

群馬県内でも最大級かもしれない、赤くて大きな鳥居!

存在感たっぷりで、まるで神域の入り口を堂々と示してくれているようです⛩️✨

この赤い鳥居をくぐると、随身門に近づくあたりから、いくつか無料の駐車場があります。

道は比較的なだらかですが、坂道が少し長めなので、無理せず「一番近いところ」から探すのがおすすめです!

特に足元に不安がある方や、小さなお子さん連れの方は、

なるべく参道に近い場所を狙ってくださいね😊

榛名神社が恋愛開運神社として人気の理由

榛名神社は「恋愛成就のパワースポット」として人気ですが、実はその主祭神は、火の神様と土の神様なんです。

では、なぜ“恋愛”や“縁結び”のご利益があるのでしょうか?

その秘密は──

境内に祀られている多くの神様たちの御神徳にあります✨

🔥🌱 主祭神のご夫婦神

火産霊神(ほむすびのかみ)

埴山姫神(はにやまひめのかみ)

→ 火と土という異なる力をもつ神様が、夫婦神として祀られています。

この“調和と結びの象徴”が、恋愛運や縁結びに通じるといわれています。

💍 合祀神のご縁パワーもすごい!

大物主神(おおものぬしのかみ)

→ 縁結び・夫婦和合の神様として知られています。木花開耶姫(このはなさくやひめ)

→ 美と愛、子宝・安産の女神さま。とても華やかでやさしい存在です。

トンネルの先にある“小さな神社”にも注目

参道途中にある**「塞神社(さえのかみしゃ)」**では、

導きの神様たちが静かに見守ってくださっています。

八街比古神(やちまたひこのかみ)

八街比賣神(やちまたひめのかみ)

来名戸神(くなどのかみ)

→ 人生の岐路に立つとき、良き縁や安全な道を導いてくれる存在です。

また、安産・子育ての守護神としても知られています。

🌸 境内の七福神

大黒天、弁財天、布袋尊 など、

福を招く神様たちがそっと微笑んでくださっています。

まるで「縁を結ぶ神様のオーケストラ♬」のように、さまざまな神々が、それぞれの角度からあなたを応援してくれているのが、榛名神社のすごさなのです✨

ぜひ、すべての神様に、心を込めて願いを届けてみてくださいね。

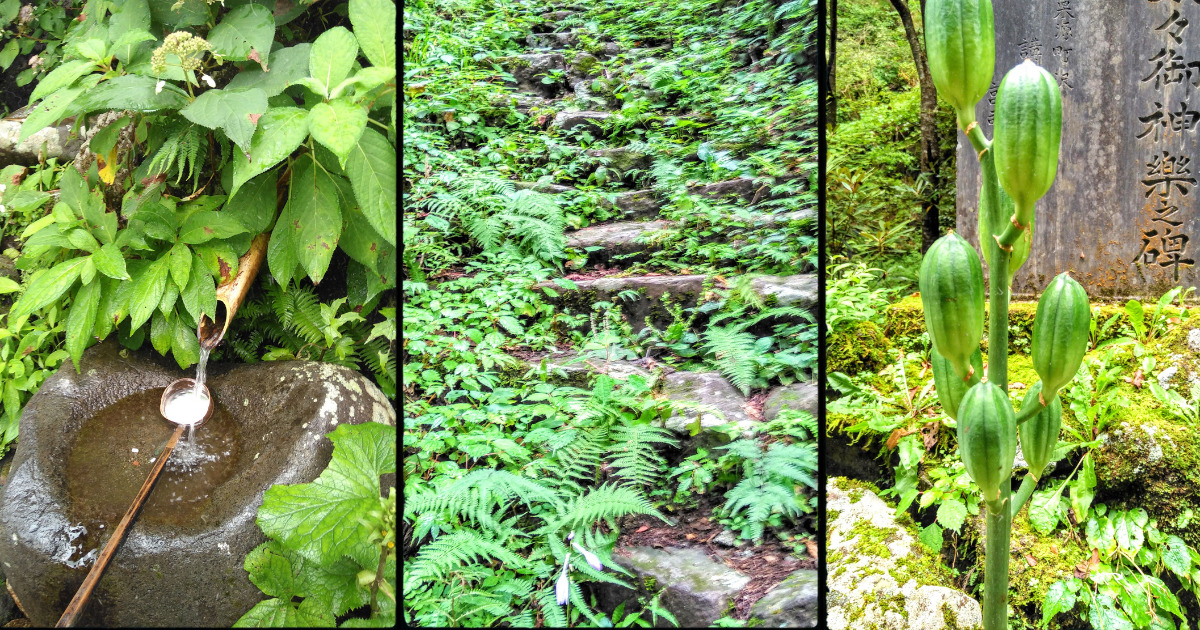

榛名神社の参道を川沿いに歩くだけで身体にまとわりついた厄災が祓われて行く気がします。

山の岩や川の流れ、滝、風、光をゆっくりと感じながら進んで行くことが一番のオススメです。

🍃榛名神社の参道に沿って流れる榛名川。

砂防ダムから滝のように水が落ち、山々に囲まれた参道をまるで清めるかのように勢いよく流れています。

榛名川のせせらぎ、水しぶき、岩肌のしっとりとした空気、そして木々のすき間から差し込む光──

どれもが、まるで神様に歓迎されているような気配。

社殿の横には、地域を守るために作られた砂防堰堤(さぼうえんてい)へと続く

自然歩道「榛名神社自然歩道」への入口もあります。(見つけられるかな?)

参拝のあとは、ぜひ自然の中をゆっくり歩いてみてください🌿✨

📍見どころガイド|入口からの順番でご紹介

⛩️ 赤い大鳥居

群馬県内でも有数の高さを誇る巨大な鳥居。

まずはここでパチリ📸と記念撮影を!

🗺️ 観光案内所

地図や資料が欲しい方は立ち寄ってみて。

季節の情報も聞けます♪

🚪 随身門

守護神が構える立派な門。

「これから神域に入るんだな…」と気が引き締まる場所です。

🌉 みそぎ橋

清めの橋を渡って、いよいよ本格的な参道へ。

🪨 鞍掛岩

大きな岩に馬の鞍がかけられているように見える巨岩。

光の加減で見えにくいこともあるので、お見逃しなく!

🔥 秋葉神社

山火事よけの神様。熊出没注意の看板もあるのでご注意を。

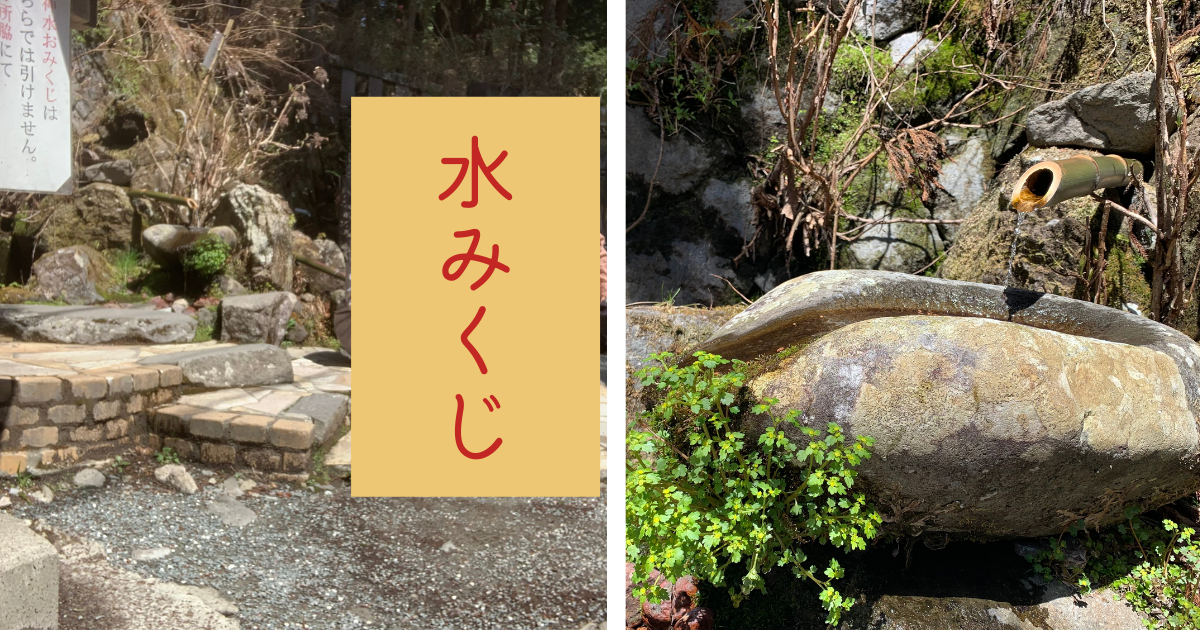

💧 水琴窟(すいきんくつ)

参拝後、社務所で購入できる「水みくじ」をここで水に浮かべてみましょう♪

心に響く音色とともに、優しいメッセージが届くかも。

🪙 塩原太助の玉垣

地元の偉人・太助さんの奉納石。さりげないけど歴史のワンポイント!

🛕 三重塔

古代の神「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」に通じるエネルギーがあるとされるパワースポット。

榛名神社・随身門

榛名神社の参道を進んでいくと、立派な屋根をいただく「随身門(ずいしんもん)」があります。

仁王門が神仏分離によって随身門となり、この門には、本来、左右に武人姿の随身(ずいしん)=右大臣と左大臣が座しており、神域を守っている…はずなのですが――

あの随身様たちが、忽然と姿を消していました。

「あれ…?もしかして、ちょっとご飯にでも行ったのかな?」

なんて半分冗談でつぶやいて、空席になった随身門を通り抜けました。

そして数ヶ月後、再び榛名神社を訪れると、なんとピカピカ✨の新しい右大臣・左大臣がお出迎え。

堂々たるお姿で、神域をきりりと見守っておられました。

どうやら彼らは、“修復”という名のしばしの旅に出ていたようです。

*その姿の変化に気づいた人だけが出会える、小さな神社の物語。*

榛名神社・みそぎ橋

榛名神社・七福神めぐり

榛名神社の参道には、実はひっそりと七福神が祀られています。

歩きながら注意深く探さないと見過ごしてしまうことも…。

一体ずつ、岩陰や木のそばなどに、まるでかくれんぼをしているかのように鎮座しているので、「これは…?」と見つけるたびにちょっと嬉しくなります。

全ての神様を見つけるには、観察力と少しの運が必要かもしれません。

なかには似ているお顔もあって、誰が誰だかわからなくなることも…(笑)

ぜひ、七柱すべての神様と出会えるよう、心を澄ませて探してみてくださいね。

きっと、それぞれの神様があなたにそっと福を授けてくれるはずです。

🌿 七福神の特徴をまとめてみました ――

| 名前 | 国 | 御利益 | 主な持ち物 | 性格 |

| 大黒天 | インド⇒中国 | 縁結び 商売繫盛 五穀豊穣 立身出世 | 袋・福槌・米俵 | 有徳 |

| 恵比寿 | 日本 | 商売繫盛 航海守護 大漁 五穀豊穣 | 鯛・釣り竿 | 正直 |

| 弁財天 | インド⇒中国 | 金運財運向上 学業成就 技芸上達 縁結び 恋愛成就 | 琵琶 | 愛敬 |

| 毘沙門天 | インド⇒中国 | 商売繫盛・勝運 病気平癒 | 槍・宝塔 | 威光 |

| 布袋尊 | 中国 | 子宝・良縁 商売繫盛 | 杖・袋・うちわ | 大量 |

| 福禄寿 | 中国 | 子孫繫栄 立身出世 健康長寿 招徳人望 | 宝珠・杖・うちわ | 人望 |

| 寿老人 | 中国 | 延命長寿 | 杖・うちわ・巻物 | 寿命 |

🕯️ 開かずの扉の向こうには――

参道の途中、とある場所にぽつんと佇む古びた木の扉。

それはまるで、「決して開けてはならない」と語りかけてくるかのような、静かな威圧感を放っていました。

誰がいつ開けたのかもわからないその扉の奥には、かつて千手観音菩薩が祀られていたと伝わっています。

幾千の手を持ち、あらゆる苦しみを救うとされる観音様――

その慈悲深い存在が、静かにこの地を見守っていたのでしょうか。

今では扉は閉ざされたまま、中を覗くこともできません。

けれどその前に立つと、不思議と背筋が伸び、どこか敬虔な気持ちが湧いてくるのです。

静かに祈るように、その扉の前を通り過ぎる人々。

今もきっと、観音様はその奥で、変わらぬ眼差しを向けておられるのかもしれません。

火の神様・秋葉大権現と山中の小さな祠

秋葉神社のご祭神は、火防(ひぶせ)・火伏(ひぶせ)の神様として知られる「秋葉大権現」。

その本宮は、静岡県浜松市の秋葉山本宮秋葉神社に鎮座しています。

実はこの秋葉大権現は、榛名神社の主祭神である「火産霊神(ほむすびのかみ)」と同一神とされています。

だからこそ、榛名の地に秋葉神社が祀られているのも自然な流れなのでしょう。

参道の途中、ひっそりと佇む秋葉神社の鳥居を見つけると、つい奥へ進んでみたくなります。

けれど、その先には「クマに注意!」の看板……。

自然の厳しさを思い出し、あえなく断念しました。

山の中にある秋葉神社のお社は、たいていが苔むした石の祠(ほこら)で、ひっそりと佇んでいると聞きます。

いつか、安全な季節にご挨拶に行けたら…

そんな思いを胸に、鳥居の前で手を合わせて帰ってきました。⛩

榛名神社・鞍掛岩

榛名神社の境内奥、森の静けさに包まれた場所に「鞍掛岩(くらかけいわ)」と呼ばれる不思議な岩があります。

もともとは洞穴のような形だったものが、奥の岩が崩れ落ちて、まるで大きな橋のようにかかってしまったのだそうです。

その向こう側にそびえるのは「👺天狗山」。

名前の通り、どうやら本当に天狗さんがいらっしゃるらしく…

この一帯には、「えっ、なんでこんな高いところに!?」と見上げるような場所に、不思議なバランスで積み上がった石があちこちにあります。

まるで天狗さんが、「👺どう?びっくりしたでしょ?✨」と、人間の驚く顔を楽しんでいるかのよう。

榛名神社・水琴窟と水みくじ

耳を澄ますと、静かな森にふと紛れ込む音――

コキン、カキン、ピコン……♪

*それは風の音でもなく、鳥の声でもない、幻想的な琴の音*

その音の源は、岩の割れ目にひっそりと口を開ける小さな洞窟。

水が岩肌をつたうたび、石と水が奏でる不思議な調べが生まれるのです。

まるでこの地を守る水の神様が、訪れる者にだけ聞かせてくれる秘密のメロディ♪

そばにあるのは、水みくじの社。

透きとおる水にそっと浮かべると、滲み出るように現れる神様からの言葉。

——「焦らずに、静かに進めば、必ず光は見える」

それは、琴の音とともに心の奥へと染みわたり、

まるでその一言が、洞窟の奥深くから届いた“声”のように感じられたのでした。

社務所で水みくじを購入し、この湧き水で文字を浮かび出して下さいね。

榛名神社・みそぎ屋

✨ 開運アクション

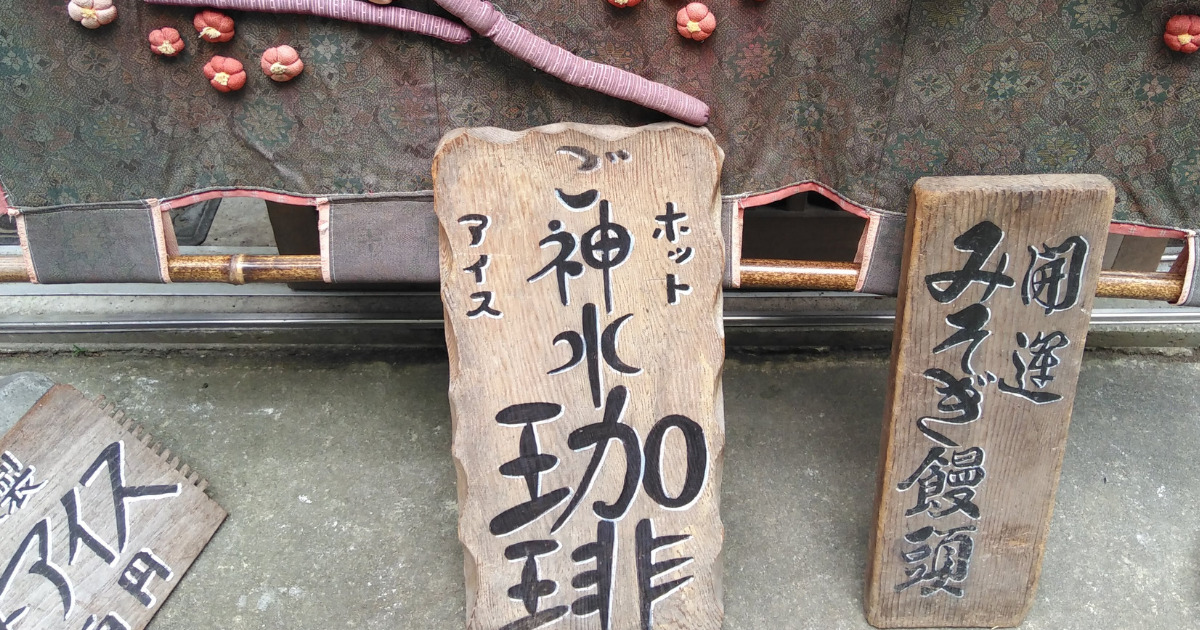

榛名神社の湧水で作られた飲み物を頂くことで、身体の中からお清めになります

榛名神社を訪れたら、ぜひ立ち寄っていただきたいのが、お土産屋さんの「みそぎ屋」さん。

神社から歩いてすぐ、参道の余韻をそのまま感じられるあたたかいお店です。

夏のおすすめは、ひんやり冷えた「御神水コーヒー」と、自家製の🌸梅干し。

どちらも、神社の水の恵みや地域の味が感じられる逸品です。

実はこの梅干しに使われているのは、近くの「榛名梅林」で収穫された梅。

梅の花が咲き誇るのは、毎年3月中旬頃🌸🌸

春には、淡い香りと可憐な景色が訪れる人の心を優しく包み込んでくれます。

「みそぎ屋」さんでは、そんな榛名の恵みを活かしたお土産のほかにも、

御利益がぎゅっと詰まったお饅頭や、ほっこり味の味噌田楽なども味わえます。

神様にご挨拶をしたあとは、地元の恵みにも感謝して、ひと息ついてみてはいかがでしょうか?

榛名神社・三重ノ塔

明治2年(1869)再建

神仏習合の名残のある市指定重要文化財で、現在は神宝殿と呼ばれています。

三重塔 さんじゅうのとう(法仏殿)

県内唯一のものです。1869年(明治2年)に再建されました。

現在は神宝殿と呼ばれ、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)をはじめとする五柱の天神を祀っています。神仏習合の名残を留める貴重な建造物です。

榛名神社・ハケ ブラシ塚

榛名神社の一角に、少し珍しい「ハケとブラシの供養塔」があります。

かつて刷毛(ハケ)は、豚や山羊、馬などの動物の毛、また植物の繊維から作られていました。

「刷毛」と書いて“はけ”と読むその道具は、今もなお、伝統工芸や職人の世界では欠かせない存在です。

靴を丁寧に磨くための高級ブラシ、スーツの毛玉を払うためのブラシ、肌にやさしいフェイスブラシ――

どれも柔らかで上質な毛を持ち、今も多くの人に愛されています。

また、画家や書道家、塗装職人など、筆やハケを扱う人々は、その一振り一振りに魂を込めて作品と向き合います。

「筆さばき」「刷毛さばき」という言葉に表れるように、そこには長年の修練と誇りが宿っています。

長く使って古くなった筆やハケを、「ありがとう」「お疲れさま」と言って供養したい――

この供養塔は、そんな職人たちのやさしさや感謝の心が形になった場所です。

たとえ小さな道具であっても、そこに命があり、想いが宿る。

そのことを静かに教えてくれる、榛名の祈りの風景です。

三番目の鳥居と、赤い玉の伝説

――「ぬ」塩原太助の祈り

榛名神社の参道を進み、三番目の鳥居をくぐる頃、ふと右手に目をやると…

そこにある石碑には、赤い玉がひとつ、静かに埋め込まれています。

これは「塩原太助の玉垣」と呼ばれるもので、上毛かるたの「ぬ」――

「沼田〜城下の〜塩原太助〜」で知られる人物にまつわるものです。

塩原太助は、みなかみ町の貧しい農家に生まれながらも、江戸に出て商人として成功。

その後、私財を惜しみなく道路の整備や治水事業に投じ、多くの人々を救いました。

まさに、群馬が誇る“義と情”の英雄です。

太助は十九歳のとき、江戸行きを決意し、この榛名神社に祈願をして旅立ったと伝わります。

そして祈りから二十余年後、四十二歳でついに商人として独立。

その後の成功を、きっと神様に報告するような気持ちで、この石碑と赤い玉を奉納したのでしょう。

ひとつの赤い玉に込められた、若き日の祈りと、人生の証。

今もこの地で静かに語りかけてきます。

榛名神社・神橋

榛名神社の参道の途中にある神橋――

巨岩が立ち並ぶこの場所は、岩の間を抜ける風がとても心地よく、参拝の道中でそっとひと息つける場所です。

鳥の声、木々のざわめき、そして岩肌をすり抜けるひんやりとした風。

それらがまるで、小さな祝福のように全身を包んでくれます。

混雑していなければ、ここでしばらく立ち止まってみてください。

深呼吸をして、風の声に耳を傾けて。

そうすると、少しずつ心の奥まで澄んでいくような感覚になるのです。

お天気の良い日には、ぜひカメラやスマホを手にして訪れてみてください。

木漏れ日が差し込む巨岩の隙間や、水面に反射する光が織りなす景色。

光の筋がすっと降りてくる瞬間や、風が吹いたときにふわっと動く葉陰に、思わずシャッターを切りたくなります。

さらに運が良ければ――

雲の流れや岩の影、木漏れ日が重なって、まるで“龍が現れた”かのような幻想的な写真が撮れることも。

自然のなかで生まれる一期一会の光景に、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

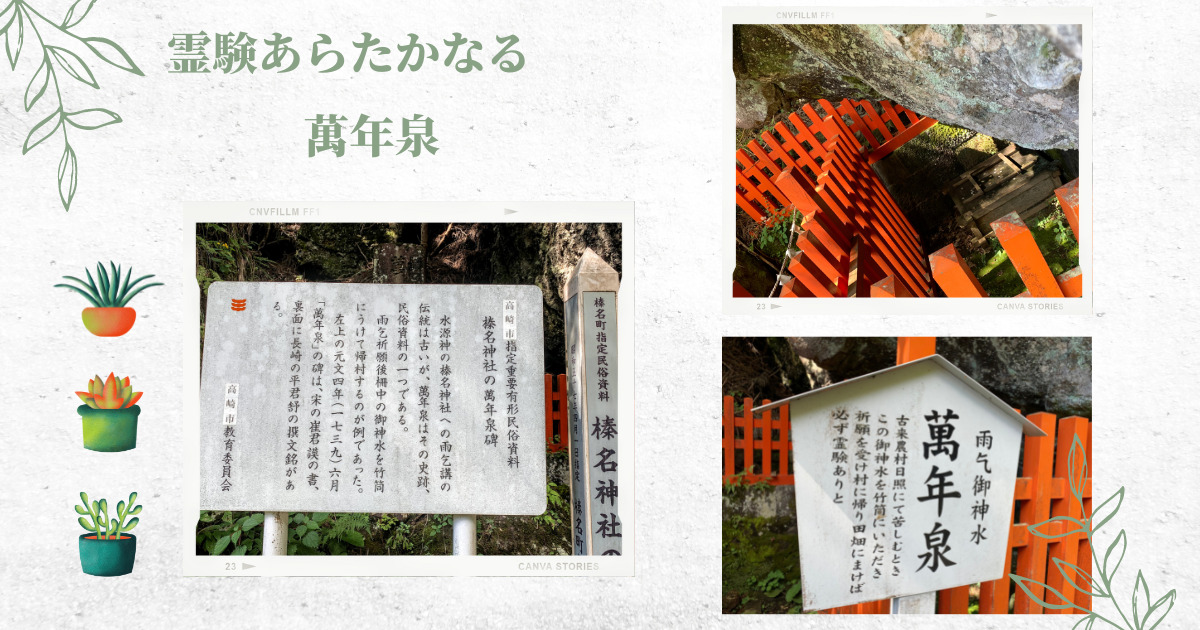

榛名神社・萬年泉

「萬年泉」とは、万の年を超えても水が枯れることなく、こんこんと湧き出る泉という意味を持ちます。

気候が不安定だった時代、この泉の水は大切な“祈りの水”として信仰されていました。

雨が降らず、作物が枯れかけたとき――

人々は竹筒にこの水を汲み、榛名神社で御祈禱を受けてから、畑にまいたといいます。

すると、不思議と恵みの雨が訪れた、そんな霊験あらたかな話が伝わっています。

榛名神社は、火と水、相反する自然の力をあわせ持つ神々を祀る神社。

萬年泉は、その神域に湧く清き泉として、今も静かに人々の願いを受け止めています。

現代でも、湧き出る水の音に耳を澄ませば、

昔の人々の祈りと、自然への深い敬意が聞こえてくるかもしれません。

夏の岩肌は天然のロックガーデン!

榛名神社・塞神社への参道

榛名神社への参道は、まるで天然の癒しスポット。

森の緑と清流、そして岩肌をすり抜ける風が、マイナスイオンたっぷりの空気を運んでくれます。

その空気を感じながら、ぜひ “ゆっくり、ゆっくり” と歩いてみてください。

ひと足ごとに、心の奥がほぐれていくような不思議な感覚に包まれます。

とくに参道の中ほど、巨岩がそびえ立つ岩肌に沿って作られた道は、

真夏でもひんやりとした空気が流れていて、まさに榛名神社ならではの魅力です。

その先には、榛名神社とともにお参りしたい「塞神社(さいじんじゃ)」も。

岩の間を抜け、自然と神聖が混ざり合う空間は、訪れる人の心に静かな感動を届けてくれることでしょう。

トンネルの中に佇む祠 ―― 塞神社(さえのかみしゃ)

榛名神社の参道の途中、ひんやりとしたトンネルの中に、ひっそりと佇む小さな祠があります。

(新しいお社がトンネルの前)にお祀りされているのが、「塞神社(さえのかみしゃ)」です。

この神様は、古くから“塞の神”――

つまり、道を塞ぎ、悪しきものの侵入を防いでくださる神様として知られています。

目には見えない災いや、魔の気のようなもの。

そうした“悪魔のようなもの”を祓い、私たちの心と道を守ってくださっているのです。

塞神社

祭神

八街比古神(やちまたひこのかみ)

八街比賣神(やちまたひめのかみ)

来名戸神(くなどのかみ)

例祭(道饗祭)6月30日夕刻12月31日夕刻この神様は他界より侵入して厄災をもたらす邪神、悪魔等を防ぎ止め、追いかえすことを掌っておられます。

特に道路の四っつじ、分岐点等を守られて悪霊を斥け厄災をを防ぐ、大きなお力を発揮なされ、道路を交通安全の守護、悪魔除けの神として尊崇せられ、又、呼び名を「さいの神」と申し上げることから「幸神さいのかみ」「妻神さいのかみ」として、幸福をもたらす神、とくに女性の良縁、妊娠、出産、幼児守護の神として崇敬せられる等、日本固有の信仰を得ておられます。

トンド焼き、道祖神祭、左義長もこの神の御神徳をいただくお祭りです。社 務 所

榛名神社・瓶子の滝

このあたりに立っていると、なんとなく空気が違うように感じます。

山の中の氣なのか、それとも龍の氣なのか――

言葉ではうまく言えないけれど、何かが流れているような、不思議な感覚があります。

とくに川沿いでは、その“氣”がはっきりと感じられます。

風と水が気持ちよく通り抜けていて、龍がこの川の上をスーッと飛んでいるような気がしてなりません。

もしかしたら、たくさんの龍がこの場所にいるのかも。

そんなふうに思えてくる、気持ちのいい場所です。

榛名神社のクライマックス

そびえ立つ、とんがった巨岩。

その隙間にぴったりと建つ神秘的な門。

そして目の前には、急な石段。

ここが、榛名神社のクライマックスです。

自然と神様に近づいていくような、不思議な気持ちになります。

榛名神社・双龍門

榛名神社の「双龍門(そうりゅうもん)」は、国の重要文化財にも指定されている貴重な建築です。

そのため補助金が下りるものの、屋根の葺き替えや、見事な龍の彫刻の塗装修理などには、なんと工事費が1億円以上かかるのだとか。

長年の修復を経て――

2022年9月、ついに「双龍門」が完成しました!

その名の通り、門にはたくさんの龍が彫られていて、まさに龍好きにはたまらないスポットです♡

近くで見上げると、今にも動き出しそうな迫力に圧倒されることでしょう。

榛名神社・本殿

榛名神社の奥にそびえる、巨大な岩の御神体「磐座(いわくら)」。

その岩に寄り添うように建つ本殿は、自然と信仰がひとつになったような神聖な場所です。

ただそこに立つだけで、言葉にならないような力強さを感じます。

(修復工事以前の画像で、現在2022年はブルーシートで覆われています。)

榛名神社は、自然物そのものを御神体として敬う「自然信仰」の中でも、

とくに“神が宿りやすい”と伝えられる巨岩を祀る、数少ない神社のひとつです。

榛名神社の奥にそびえる、まるで岩が山肌に食い込むような巨大な岩。

この岩は「御姿岩(みすがたいわ)」と呼ばれ、神様の御姿そのものに見立てられています。

よく見ると、岩のくびれた部分に紙垂(しで)がしっかりと立てられています。

これは、邪悪なものを寄せ付けないためのお守りのようなもの。

それにしても、あんな高くて細い岩の隙間に、どうやって設置されたのでしょうか…。

風雨にさらされてもなお凛と立ち続ける紙垂には、不思議な力を感じずにはいられません。

境内には、たくさんの奇岩があります。

どれも不思議な形で、自然が長い時をかけてつくった素晴らしい作品です。

火産霊神(ほむすびのかみ)

火の神様。

全国の愛宕神社や秋葉神社でも祀られています。

イザナギとイザナミの子で、火を司る神様です。

斬られた時に流れた血などから生まれた神々は、産業の神としても信仰されています。

埴山姫神(はにやまひめのかみ)

土の神様。

火産霊神が生まれた時に、イザナミの排泄物から化成したとされます。

農業・陶器・安産の守り神です。

額殿、国祖社、本殿(拝殿)

現在本殿を修復工事中のため、その辺一帯がシートに覆われています。

龍が岩になった!?

ここには「龍が岩になった」と言われる不思議な岩があります。

でも残念ながら、現在は本殿の修復工事の影響で立ち入りできず、見ることができません。

このあたりで参道は行き止まりになりますが――

実はここからが“通なルート”!

本殿の裏側を通って坂を下ると、先ほど歩いてきた川沿いの道(春名神社自然歩道)に合流できます。

多くの方はなんとなくここで引き返してしまうのですが、

せっかくなので、自然いっぱいの小道をゆっくり楽しみながら歩いてみてくださいね♪

榛名神社・砂防ダム

左下の細い岩が つづら岩

つづら岩も自然の作品です。

天狗さんかも?👺

砂防ダム(国指定有形登録文化財)

群馬県内でで5基しかないという高度な石積技術で、昭和30年の施工以来、半世紀にわたって地域の防災上きわめて重要な役割をはたしてきました。

練石積の外観と渓谷景観の調和は四季折々に楽しめます。

榛名観光協会

榛名神社の自然歩道を歩く

🌀 神秘注意:神懸かりの巨石 ―― 触れてはならない雨乞いの石

この巨石は、かつて雨乞いの行事に使われた特別な石。

神様が宿るとされ、絶対に触れてはならないと伝えられています。

今も静かにその場にありながら、どこかピリッとした空気を放ち、

近づくだけで“神の領域”を感じさせるような存在です。

瓶子の滝の下の部分を近くで見ることができます。

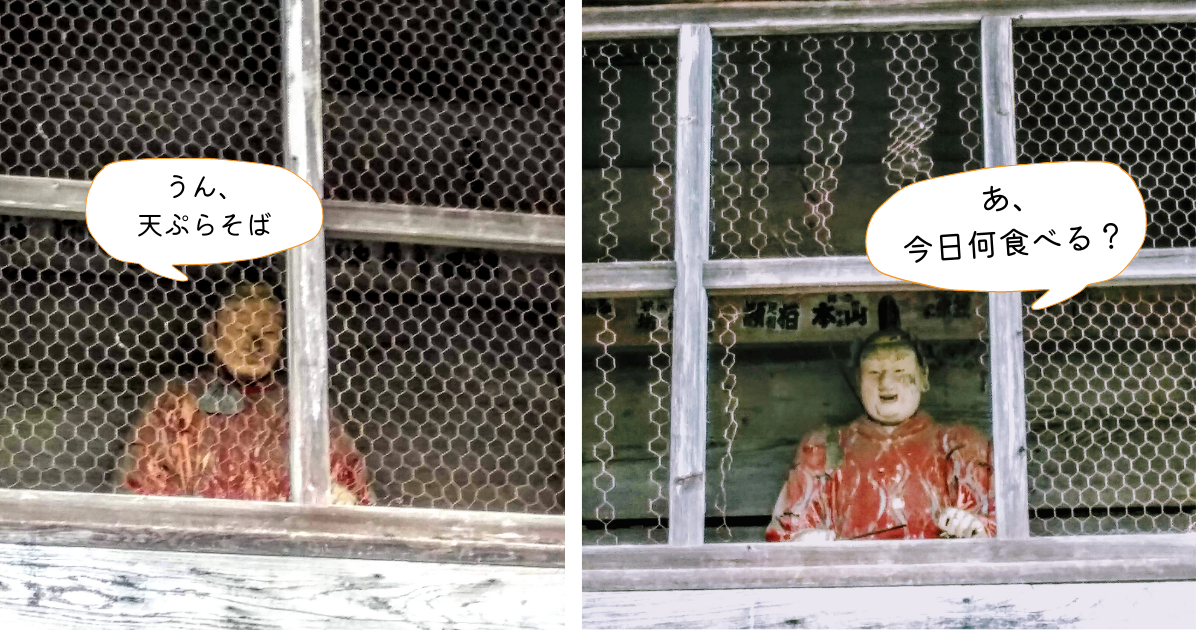

榛名神社のご当地グルメ

名物「門前そば」は、湧き水と地粉で打った喉ごしの良いそばです。

こちらは、本坊さんのお品です。

私が頂いたのは天ぷらが付いています。

ご神水で作られているお蕎麦♡美味しく頂きました!

随身門より手前が飲食店街になっています。

榛名山と榛名湖

榛名山と榛名湖について

榛名山は、赤城山・妙義山と並ぶ「上毛三山(じょうもうさんざん)」のひとつ。

その火山活動によって生まれたのが、榛名湖です。

榛名湖は、周囲約4.8キロ、最深部は12メートル。

火口に水がたまってできた「カルデラ湖」で、今も静かな水面に火山の記憶が宿っています。

古くは『万葉集』にも登場し、「伊香保の沼」として詠まれたともいわれています。

湖のまわりは榛名高原と呼ばれ、自然豊かな観光地。

冬(1〜3月)には湖面が凍り、ワカサギ釣りの名所としてたくさんの釣り人でにぎわいます。

開運アクション:榛名富士の神社参拝

榛名富士の山頂に鎮座する「富士神社」は、知る人ぞ知る✨縁結びのパワースポットです♡

山頂へは湖畔からロープウェイで登ることができ、天気が良ければ、なんと富士山やスカイツリーまで見える絶景も!

ただし、山頂には食事処などはないので、軽装での登山や飲み物の持参をおすすめします。

ご祭神は以下の4柱の神様たち:

石長姫大神(いわながひめおおかみ)

榛名富士大神(はるなふじおおかみ=このはなさくやひめ)

保食大神(うけもちのおおかみ)

饒速日大神(にぎはやひのおおかみ)

それぞれのご利益は、

縁結び・子宝・安産・子育て・病気平癒・交通安全・勝運・農業守護など、諸願成就の力が満ちた神社です。

なかでも「榛名富士大神」と「保食大神」のご神徳が重なり、縁結び・子宝・安産・子育てのご利益が特に強いとされています。

榛名神社とセットでお参りすることで、さらにご利益アップが期待できそうですね♡

榛名神社・結び

最後に

榛名神社は、いつ訪れても気持ちのいい風が吹いていて、

その優しい空気に包まれると、「まだ帰りたくないな」と思ってしまいます。

参道に並ぶ岩や流れる川の力で、知らず知らずのうちに厄災が落ちていっているのかもしれません。

実は、私が神社を好きになり、神社巡りを始め、こうしてブログを書こうと思ったきっかけも――

この榛名神社さんとの出会いでした。

御朱印を集めても、神様が大好きになっても、嫌なことが一切起きなくなるわけではありません。

でも、確実に心の中で“何か”が変わっていきます。

その変化を、言葉でうまく伝えられたらと思っています。

写真をご覧になって、「季節が混ざってる?」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

実は、初夏・真夏・秋――いろいろな季節の榛名神社を混ぜてご紹介しています。

今後も、四季折々の風景や出来事を少しずつ追加していく予定ですので、またぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

あなたの心にも、榛名神社のあの心地よい風がそっと吹きますように。

そして、良いことがたくさん訪れますように♡

実生(mio)

コメント