こんにちは♡実生と申します。

今回は、栃木県足利市に鎮座する【足利伊勢神社】をご紹介いたします。

足利市といえば、足利氏発祥の地。

市内には、足利氏ゆかりの神社仏閣が数多く残されており、

歴史ある町並みの中に、今もなお静かに息づいています。

その中でも、足利伊勢神社は古くから地域に根づき、

訪れる人々に見守りのようなあたたかさを感じさせてくれる神社です。

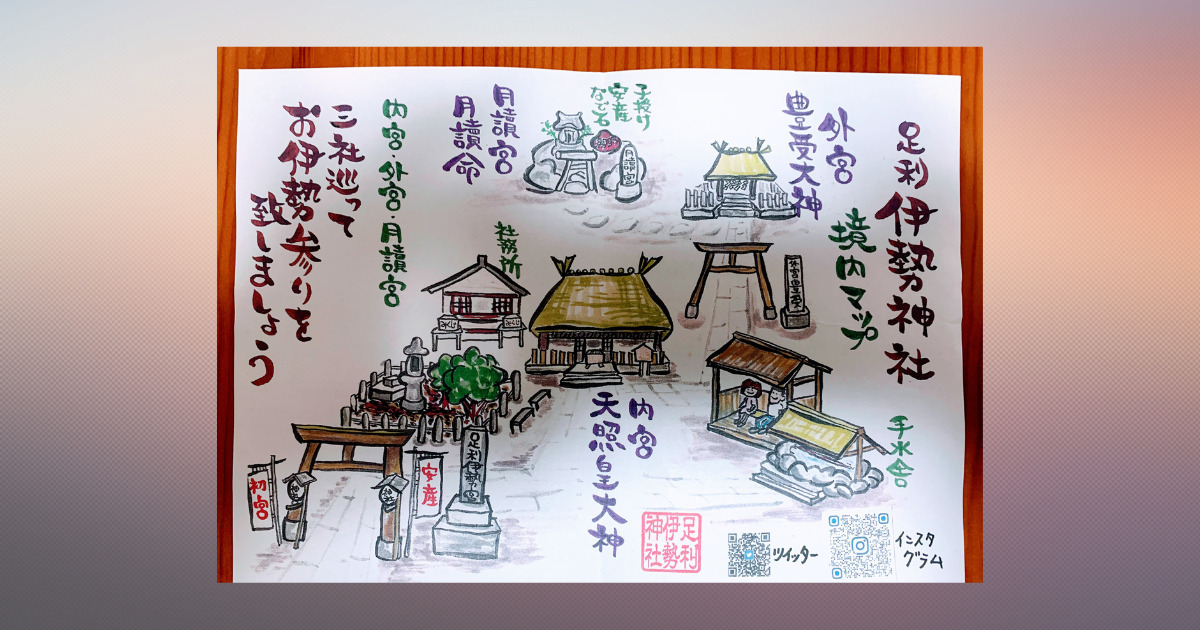

こちらは、足利伊勢神社のファンが必ず持っている可愛い境内マップです。

| 神社名 | 足利伊勢神社 |

|---|---|

| 拝観時間 | 自由 9~16時(社務所) |

| 所在地 | 栃木県足利市伊勢町2丁目3-1 |

| 電話番号 | 0284-41-5347 |

| 御祭神 | 内宮 天照皇大神 外宮 豊受大神 月讀宮 月讀命 |

| 御利益 | 五穀豊穣・無病息災・延命長寿・農業守護・漁猟守護 安産・衣食住・醸造・機織り |

| アクセス・車 | 北関東自動車 足利I.Cから約12分 |

| 駐車場 | 15台(無料) 混雑時は太平記館・P30台(無料) |

| アクセス・電車 | JR両毛線足利駅下車徒歩3分 東部足利市駅下車徒歩20分 |

関東の小さなお伊勢さん・温かみのある静観な佇まい

足利伊勢神社は、まるで民家の中に溶け込むように、静かに佇んでいます。

参道の入口には、やさしい木のぬくもりを感じる神明鳥居。

その奥には鎮守の森が広がり、参拝者をそっと迎え入れてくれます。

「関東の小さなお伊勢さん」と呼ばれるこの神社は、華やかさよりも、ほっとするような温もりが魅力です。

足利伊勢神社御由緒

当神社は、社伝によると古く足利庄の「伊勢宮」として、皇祖天照皇大神を奉斎して鎮祭されたと伝えられる。往時足利氏の累代を始め衆庶の人々が連綿と崇拝されたと伝われ、弘化年間(1844)には社殿を復興造営して、その後王政復古、明治初年の国家多事の際厄運に遭遇したが、明治14年1月(1881)に再び境内地(当時の東町)に皇大神宮遥拝所として再建され、明治39年には伊勢宮社蹟復興及神明宮奉遷の官許を得て社殿を造営、御社名も「足利伊勢宮」と奉称した。同年12月には、伊東、東郷、上村の三将軍が来足の折り参拝され、境内に記念植樹や御幕を奉納された。現在の社号標は当時東郷元帥が揮毫のものである。又大正2年、伊勢神宮御下賜用材の御木曳行事を当時の足利町民が挙って盛大に斎行して、御社殿等を造営した。が、同14年街の大火により社殿の殆どが惜しくも烏有に帰した。その後当宮を永遠に奉斎して神ながの本姿をねがう、氏子崇敬者の熱誠と奉賛によって、伊勢神宮の御正殿に倣い、端麗にして簡潔、重厚にして単純さを表わす神明造の建築様式で御社殿を始め鳥居、社務所等諸建造物を現在地に新築し、昭和4年竣工、本殿遷座祭を盛大に斎行した。同17年に御社名を「伊勢神社」に改称され、村社に列していよいよの御神徳の宣揚、社頭の隆昌を期して現在に至った。特に当神社の神前結婚式は当地唯一の古い歴史と伝統を誇り、多くの人々が御神徳を蒙り、今日でも足利の「大神宮」「伊勢宮」と称へて崇敬をされている。

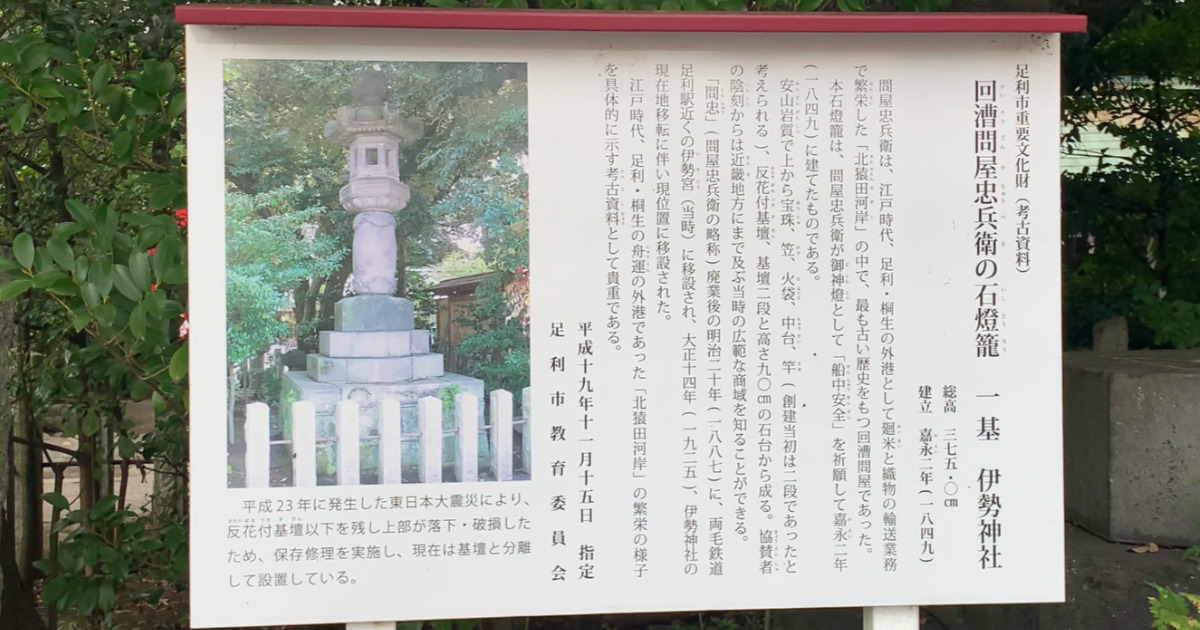

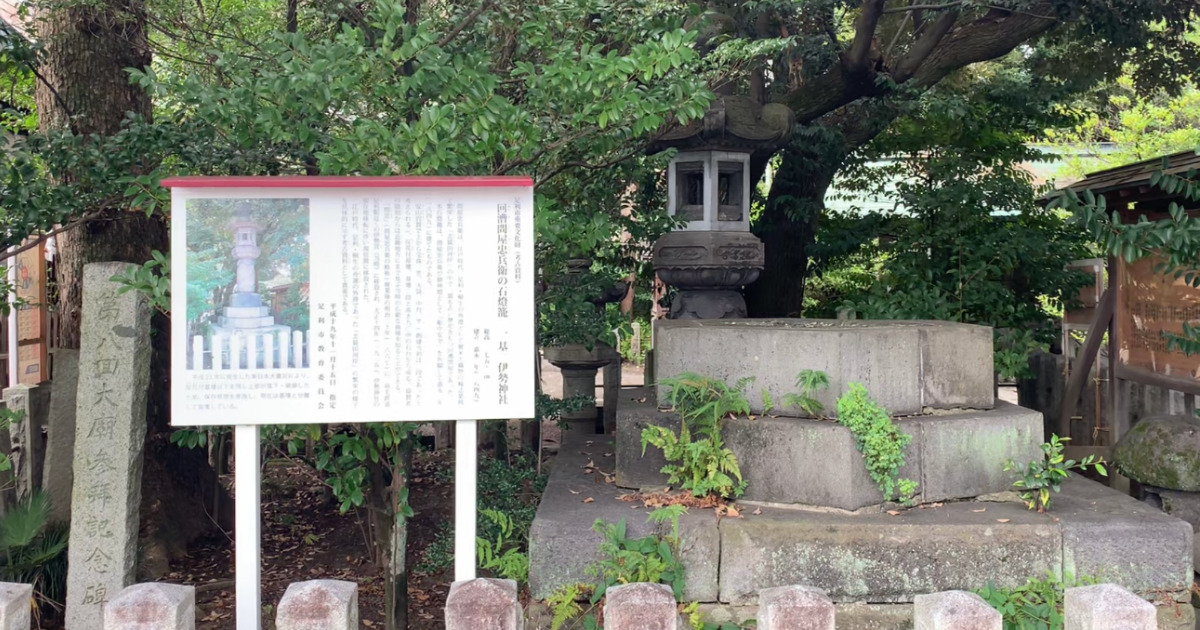

回漕問屋 忠兵衛の石灯籠

鳥居をくぐると、まず目に飛び込んでくるのは、大きな樹木と、その足元に佇む石灯籠。

この灯籠は、今からおよそ200年前、江戸時代の天保20年(1849年)に「回漕問屋 忠兵衛」によって奉納された御神燈です。

「船中安全」を祈願して建てられたもので、当時の物流と祈りの風景が感じられる貴重な史跡でもあります。

平成23年に発生した東日本大震災により、反花付基壇以下を残し上部が落下・破損したため、保存修理を実施し、現在は基壇と分離して設置している。

こちらの案内板左側に記述

忠兵衛さんの回漕問屋は、渡良瀬川の舟運を担っていた問屋さんでした。

足利の年貢米、木材、石炭、織物などを、渡良瀬川・利根川経由で江戸へと運んでいたのです。

舟は足利近郊の「猿田河岸(えんだがし)」という船着場から出発し、

江戸までは約50時間(流れに任せて2日ほど)で下ったそうです。

ところが帰りは……人力!

竿を使って逆流するように舟を戻したそうで、復路にはなんと10日ほどかかったとか。

さらに驚くのは、その先の海運事情。

江戸から大阪までの海路は平均27日、早くて10日、遅ければ2か月という記録も残っているそうです。

そんな長く危険な旅路に向かう人々を、せめて神さまの光で守ってほしい──

石灯籠に込められた願いが、今も静かにそこに佇んでいます。

この灯籠は、忠兵衛の廃業後の明治20年(1887年)に「伊勢宮」へと移され、

その後大正14年(1925年)に現在の足利伊勢神社へ移設されました。

手水舎

神社の写真は、やっぱり晴天が一番。

禊の雨も清らかで趣がありますが──

天照皇大神には、やはり陽の光が似合います。

ふと見上げた空に差し込むその光は、

まるで天照さまの羽衣が、やさしく降りてきたかのように感じられました。

皇大神宮(内宮)豊受大神宮(外宮)月讀宮

伊勢神宮の中心をなす三宮。

それぞれに御神徳が異なりながらも、深くつながり合う存在です。

皇大神宮(内宮)

御祭神:天照大御神(あまてらすおおみかみ)

万物に光を与え、あらゆる命を育む太陽の神。

日本の最高神とされ、皇室の御祖神でもあります。

その光は人々を導き、心に希望を灯します。

いつもニコニコ、笑顔が絶えないご機嫌なおじいちゃん神様。

七福神の中でも、特に延命長寿にご利益があるとされています。

そのほかにも、

-

子孫繁栄

-

財運招福

と、穏やかで福々しい暮らしを授けてくださるありがたい神様です。

おじいちゃんの笑顔に会いに、足利の町をそぞろ歩いてみませんか?

豊受大神宮(外宮)

御祭神:豊受大御神(とようけのおおみかみ)

天照大御神にお食事をお供えする、御饌都神(みけつかみ)。

衣食住をつかさどり、五穀豊穣や産業の守り神としても信仰されています。

私たちの「日々の暮らし」を支えてくださる、ありがたいお働きの神様です。

月読宮(つきよみのみや)

御祭神:月讀命(つきよみのみこと)

夜の闇を照らす、月の神。

「月を読む」と書くそのお名前の通り、

時を司り、静かな光で人々の心を整えてくださいます。

天照大御神の弟神とされ、日と月がそろうことで、この世界の調和が保たれていると伝えられています。

死んだ妻を連れ戻しに黄泉の国へ出かけた伊邪那岐命は、死の穢れを清めようと、九州の日向の地(現在の宮崎県)で禊払いをする。全身水に入り、すっかり体を清めたところで、左目を洗うと天照大御神が、右目を洗うと月読命が、そして鼻を洗うと須佐之男命が生まれた。伊邪那岐命はたくさんの子をもうけた最後にもっとも賢い子たちが生まれたと喜び、天照大御神には天の高天原を、月読命には夜の世界を、須佐之男命には海原を治めるように命じた。

日本の神様解剖図鑑より引用

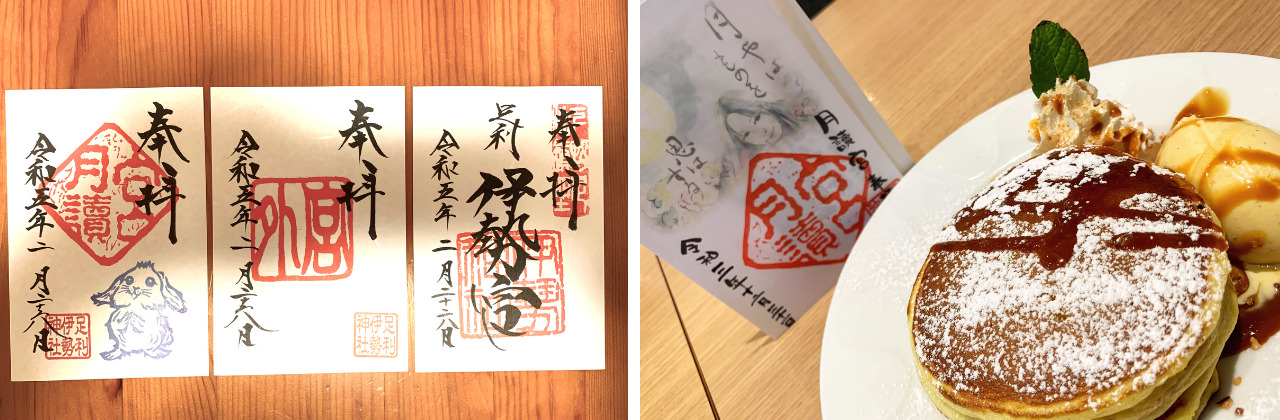

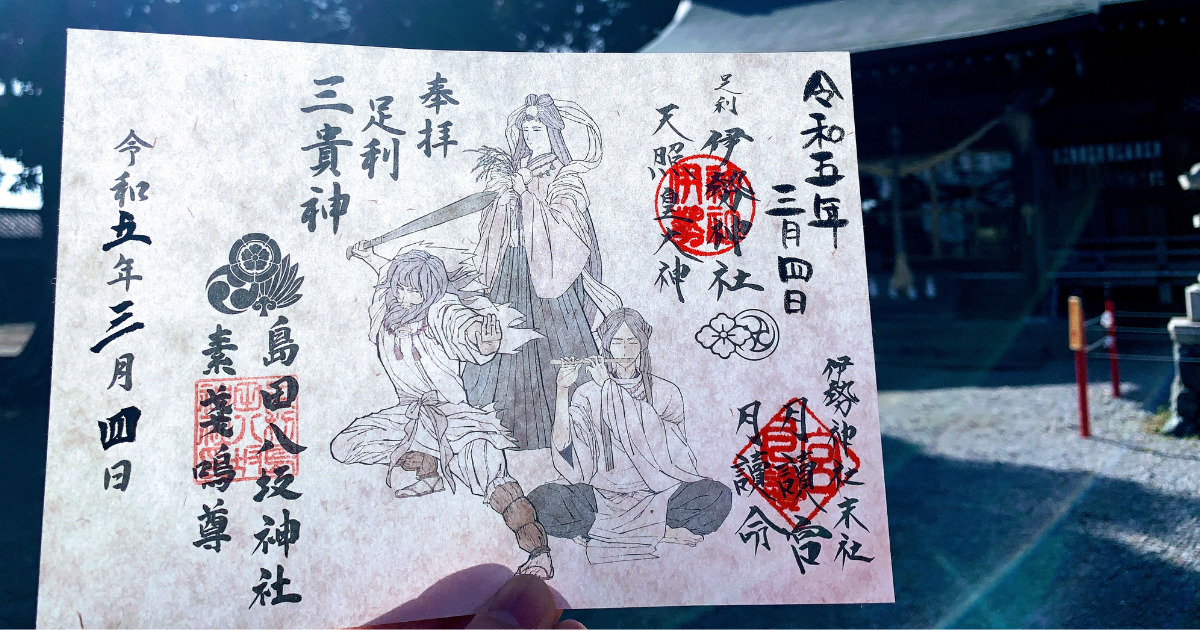

足利三貴子御朱印

足利三貴神 御朱印のご案内

天照大御神・月讀命・素戔嗚命――

三柱の神様(=三貴子)がそろった特別な御朱印です。

美しいイラスト入りの御朱印は、足利市内に鎮座する以下の三社を巡拝することで授与されます。

参拝する三社

-

足利伊勢神社(内宮・外宮・月讀宮)

-

足利八坂神社

御朱印は足利伊勢神社にてお受けいただけます。

初穂料:500円

おまけ

♡ウサギさん透明レース御守り♡

月讀命御朱印とパンケーキ

足利のまちは、大きな観光地ではないかもしれませんが、

神さまの気配をそっと感じられるあたたかい神社がいくつも点在しています。

神話の世界と江戸の歴史が重なる足利で、

ちょっと立ち止まって、心と体を整える時間を過ごしてみませんか?

参考資料

神社のいろは

日本の神様解剖図鑑