![]()

こんにちは、実生(みお)と申します。

今回は、栃木県日光市にある日光滝尾神社(日光二荒山神社の別宮)と、

その神社へと続く静かな道――

後半では、私が2022年に再び訪れた滝尾神社の様子をお届けします。

かつて若い夫婦だった私たちは、子宝祈願のため、

滝尾神社へ足を運びました(このエピソードは【滝尾神社①】に記しています)。

子種石を目指して、ビクビクしながらも境内を歩いた、あの頃。

それから20年以上の歳月が流れました。

* * * * * * * * * * *

今は、あのときとは全く違う視点で神社を訪ねています。

歴史や寺社巡りをこんなにも楽しく感じる日が来るとは、正直驚きです。

🌿「日光三山」とは、日光市から関東北部にかけてそびえる「日光連山」の中でも、

特に霊山として知られる男体山・女峰山・太郎山の三つの山のこと。

この日光三山を神としてお祀りしているのが、**日光二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)**です。

境内には、日光開山の記憶を宿す樹齢400〜500年の大木が静かに立ち並び、

苔むす深い森が、まるで時間を止めたかのような異次元の空間を作り出しています。

多くの人にこの素晴らしさを知ってほしい——。

でも、心のどこかで「静かに、そっとしておいてほしい」と願ってしまうような、

そんな神聖で清らかな場所なのです。

この先は、2022年に訪れた最新の滝尾神社の様子を綴っています。

もしご興味があれば、25年前の体験を綴った別記事【滝尾神社①】もぜひ合わせてご覧ください。

過去と現在を行き来するように、お楽しみいただけると思います。

* * * * * * * * * * * *

日光二荒山神社の御祭神は、「二荒山大神(ふたらさんおおかみ)」。

これは一柱ではなく、次の三柱の神々の総称です。

大己貴命(おおなむちのみこと)田心姫命(たごりひめのみこと)

味耜高彦根神(あじすきたかひこねのみこと)(大己貴命と田心姫命の御子神)

そしてこの三柱の神様は、それぞれ日光三山(男体山・女峰山・太郎山)を御神体としてお守りになっており、大自然そのものが信仰の対象とされてきました。

今回ご案内する滝尾神社は、そんな日光二荒山神社の別宮にあたり、

御祭神は**田心姫命(たごりひめのみこと)**です。

つまり、「母神様」をお祀りする神社であり、

やさしさと強さをあわせもつ女性的なエネルギーに満ちた場所でもあるのです。

滝尾神社・基本情報

| 所在地 | 栃木県日光市山内 |

|---|---|

| 御祭神 | 田心姫命(たごりひめのみこと) |

| 創建 | 820年(弘仁11年)弘法大師のより創建したと伝わる |

| 御利益 | 子授け・安産・子育て・航海守護 |

| 駐車場 | 滝尾神社入口の向い側にある瀧尾高徳水神社の広場(無料)に 10台ほどありますが、この記事の滝尾道や史跡探勝路も ご覧になる場合は東照宮の駐車場(600円有料)をおすすめします。 |

![]()

![]()

御祭神の田心姫命とはどんな女神様?

☆宗像三女神の長女 田心姫命☆

★天照大御神(あまてらすおおみかみ)と須佐之男命(すさのおのみこと)が誓約を交わした時に須佐之男命の剣(トツカツルギ)から化成した三柱の女神(宗像三女神)の一柱で、北九州の玄界灘を御守りしていた航海守護の神様。

★男体山の神【大己貴命おおなむちのみこと】の妃神であり、女峰山の神

★田心姫命をお祀りしている

主な神社★

★宗像大社 ★厳島神社 ★一宮神社

★日光二荒山神社 ★網走神社

では、史跡探勝路からご案内します。

滝尾神社までの探勝路は子宮への入口

🔍

お車で滝尾神社を参拝される方へ――

もし滝尾神社だけを目的にされている場合は、

神社の入り口向かい側にある「瀧尾高徳水神社」の広場に、

10台ほどの駐車スペースがあります(無料です)。

一方、史跡探勝路や滝尾道もじっくり歩きたい方には、

**東照宮の駐車場(600円)**のご利用がおすすめです。

そこから散策ルートをたどることで、日光の神聖な森の魅力をより深く味わえます。

滝尾道を歩く前に、少しだけ注意を

🌀

滝尾道(たきのおみち)を含む史跡探勝路は、

石畳や山道も含むため、とても神秘的で……でも、少しだけ怖さもある静かな道です。

歴史や神社仏閣が好きな方にはたまらないルートですが、

足元が不安定な箇所もあるため、妊婦さんにはおすすめできません。

妊婦さんや歩行が不安な方は、

滝尾道と並行している一般道を歩いていただくのが安心です♡

開山堂 日光を開山した勝道上人が眠る

東照宮脇道を15分ほど歩くと鮮やかな朱塗りの開山堂(かいざんどう)が現れます。

扉は全て閉ざされ、神社のような装飾もない朱塗りの二階建てのお堂…予備知識無しではここがいったい何なのかわからないでしょう。

このお堂に導かれるように近づくと案内板があり、この辺りは日光開山に関する場所であると気が付きます。

その時、裏手に仏岩があるので一瞬ぎょっとすると思います。

820年に弘法大師によって滝尾神社が創建されたと伝わっているので、勝道様は弘法大師と関わりがあったかもしれませんが、滝尾神社の完成の3年前に逝去されています。

観音堂 将棋の香車が並ぶ

「産の宮(うぶのみや)」や「香車堂(きょうしゃどう)」とも呼ばれています。

右手に持つ柳の枝には、病気平癒や安産の功徳があるとされています。

そのため、古くから安産祈願の観音さまとして信仰されてきました。

堂内には、将棋の「香車」の駒がたくさん奉納されていて、

これは「香車=まっすぐ進む駒」であることから、

「お産もまっすぐ、安らかに進みますように」との願いが込められているそうです。

妊婦さんがこの香車を借りて、家の神棚にお祀りし、

無事にお産を迎えるまでお守りとして祈った……そんな風習もあったようです。

……でも実は、こんなに大量の香車がずらりと納められているのを見ると、

ちょっぴり不気味な印象もあって、妙に印象に残る場所でした。

陰陽石 安産祈願の霊石

滝尾神社には、「陰陽石(いんようせき)」と呼ばれる有名な石があります。

由来の看板などでは「おんようせき」と書かれていることもありますが、

一般的には「いんようせき」と読むことが多いようです。

古くから子宝成就・夫婦和合・安産祈願のご利益があると信じられ、信仰を集めてきました。

……と、言っても、境内を歩いていてふと

「え?この“陰陽石”って掘ってある石がそうなの?」と思ったのですが、実は違いました!

本物の陰陽石は、池の中にひっそりと並んでいる2つの石の方なんです。

「これかな?」と気づくには、ちょっとした観察眼と直感が必要かも…?

そんなふうに神秘的に佇んでいるのが、滝尾神社の陰陽石なのです。

全国には「陰陽石」と名のつく奇石がたくさんありますが、

滝尾神社の陰陽石は、そういった“わかりやすい形”とはまったく違っていて、

どこから見ても、ただの苔むした石が2つ並んでいるだけに見えるかもしれません。

でも、よく見ると……

「長い年月で姿を変えたのか」

「それとも、苔の中に隠された秘密があるのか」

そんな想像をかき立てられる、不思議な雰囲気が漂っています。

ご縁を感じる方は、ぜひそっと手を合わせてみてくださいね。

勝道上人様のお墓と仏岩

開山堂と観音堂の裏手には勝道上人様とお弟子さんのお墓が並んでいます。

(明るくするためにフォトフレームに少しだけ飾り付けをしました)

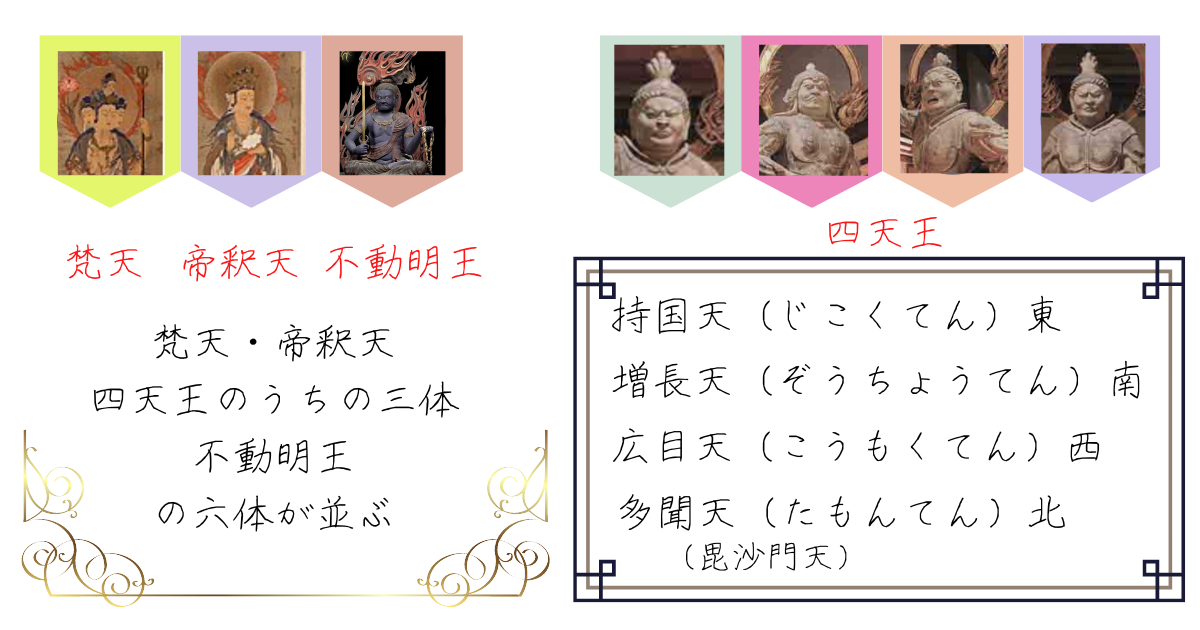

これを【日光仏岩六部天】と言います。

🕯️この奥は――

ちょっぴりなんてものじゃありません。🌀💦

正直、けっこう怖いです!

まるで空気が凍りついたような静けさ。

誰もいないはずなのに、ふと背中に視線を感じるような🕯……そんな場所でした。

道の両脇には、雪のように苔が積もった石たちが静かに並び、

足音すら吸い込まれていくような不気味さがあります。

内心「うわぁ…どうしよう…」と思いながらも、

どうしてもお墓の写真を撮らせていただきたくて、

怖さに震える心をなだめながら、小さな声でお願いをしました。

「写真を撮らせてください。無礼がないように、気をつけます……」

そして、お酒🍶をそっとお供えして、深く一礼。

その瞬間、ピリッと張り詰めていた空気がふっとやわらいだ気がしました。🍃

やっぱり、こういう場所ではちゃんとご挨拶をしてから入ることが大事。

そう心から思いました。

この岩穴の左側には、案内板が立てられていました。

……ということは、あそこまでは入ってもいいってこと、ですよね?

でも、ふと振り返ると――

夫は…?

なぜか遠くのほうで、腕を組んでじーっと立っているではありませんか!

しかも、まるで結界の外に立つかのように。

ちょっと待って、なんで??

なんで私だけ突入する感じになってるの⁈💦

……とは思いつつも、

怖くても、どうしてもあの案内板のところまで行きたくて、

ひとりで勇気を出して進みました。

すると、その場所に入った瞬間、空気がガラッと変わります。

まっすぐ立っていられないような、

頭の奥がクラクラするような――

**“ここは何かが違う”**と、体が勝手に察知する空気。

周囲の木々は、ほとんどが樹齢400〜500年の大木。

その根元を這うように、冷たいモスグリーンの苔が広がり、岸壁からは湿り気を含んだひんやりとした風が流れてきます。

土と苔、冷気、沈黙。

まるで、地中深くから何かがじっとこちらを見ているような感覚。

そして、この岩穴こそが――

勝道上人(しょうどうしょうにん)が荼毘に付された場所。

……つまり、火葬された場所だったのです‼

🕯️

大昔の話のはずなのに、

なぜだろう、全身がゾワッとして、

どうしても「怖い」としか言いようがない空気がそこにありました。

その岩穴には――

いつからそこに納められているのかも分からない「六部天(ろくぶてん)」の像があります。

ところがその姿は、長い年月の中での風化や地震の影響で、すでに本来の形が崩れ、輪郭も曖昧になっていました。

もはや「仏像」としての原型をとどめていないような、それでいて“何か”がこちらを見ているような――

言葉にできない不気味さが、そこに漂っていたのです。

誰が、いつ、何のためにここへ置いたのか。

なぜここにあるのかすら分からないまま、ただ、異様な沈黙だけがその場を支配している。

それを見た瞬間、ゾクリと背筋に冷たいものが走りました。

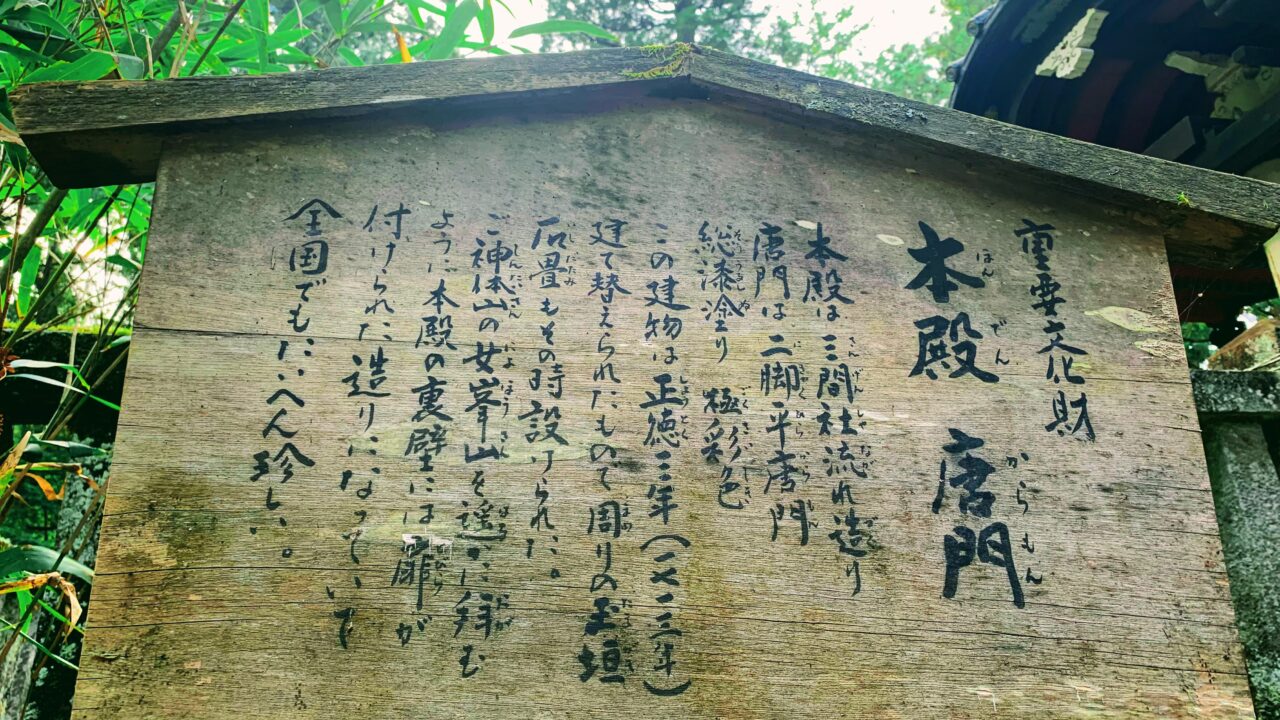

案内板に書かれていたのはこちらです。

仏岩(ほとけいわ)

頭上の岸壁に仏の姿をした岩が並んでいたものが、地震で岩が崩れて消失し、仏岩のみが残ったともいわれます。

岸壁基部のくぼみには、梵天、帝釈天と四天王のうちの三体と、不動明王の石像、六体が並んでいます。

後日、どうしても気になって「六部天」という名前を調べてみたのですが――

結局、はっきりとした意味はわかりませんでした。

不思議なまま、心に引っかかったまま。

それもまた、この場所らしい“余韻”なのかもしれません。

* * * * * * * * * * * *

さて。

朱塗りの美しい開山堂を後にして、

少し歩いていくと、次に現れるのが――

**菅原道真公をお祀りする「北野神社」**です。

道中はわずか5分ほど。

ぐっと空気がやわらかくなっていくのを感じながら🍃

“学問の神さま”道真公✐に会いに行ってきます!

「これより滝尾道」と書いてあります。

石の上の苔から芽が出ています!このように滝尾道は苔まつりなのです。

滝尾道

ご覧の通り、滝尾道は、大きな石を埋め込んだ道のため、とても歩き辛いので一歩一歩慎重に歩きました。

ときめきと恐怖感が漂う滝尾道(マニアにはたまらない場所)ですが、大丈夫です。

神であり、人である道真様がきちんと御守り下さっていますからご安心下さいませ。

(自分に言い聞かせています)

北野神社

赤みがかった不思議な形の石が【北野神社】の門柱です。

小さいですが、お社があります。

灯籠の方が大きいです。

北野神社

御祭神・菅原道真公

お社の後ろの石には、見えにくいですが梅の花の紋が掘ってあります。

さらに、菅原道真公は**“書道の神様”**としても信仰されており、

「字が上手になる」というご利益もあるそうです。

(私の字も、ちょっとは整ってくれるかな…?なんて思いながら、ついでにお願いしちゃいました。)

こちらの石碑は大きいので偉い方の石碑だと思いますが、字が消えていて読めませんでした。

このあたりから、道の雰囲気もふんわりと明るくなってきて、

足取りも少し軽くなってきます。

手掛石

そしてこちらが――

**手掛石(てがかけいし)**です!

「田心姫命(たごりひめのみこと)が手を掛けた」と伝わる巨石で、

古くから信仰の対象とされてきました。

……でも正直なところ、

どこを触ったの?誰が見てたの?

って思いますよね(笑)

私の中では、もう弘法大師しか考えられません。

(※全信仰に敬意を込めたツッコミです)

でも私は、田心姫命推しなので……

「いつもありがとうございます!」という愛と感謝を込めて、そっと手を添えてきました♡♡(冷たかったです)

この手掛石の近くには、

関ヶ原の戦いで徳川家康公が乗っていたとされる神馬が眠る碑もあります。

神聖な場面が続く中に、ふと現れる歴史のエピソード――

ここもまた、時代を超えて続く“祈り”の場所なのだと感じました。

神馬の碑

建立は1678(延宝6年)

1600年(慶長5年)関ヶ原の合戦で徳川家康公が騎乗した名馬の碑です。家康公が亡くなった後も1617年(元和3年)から1630年(寛永7年)にわたる14年間、東照宮に御神馬として奉仕したと言われています。

白糸の滝

白糸の滝は、高さおよそ10メートル。

見た目は…正直、そんなに迫力があるわけじゃない。

でも、なんだろう。

静かに落ちるその水を見ていると、時間の感覚がふっとゆるむような気がしました。

きっと1200年前の姿とは違っていて、当時はもっと勢いがあったのかもしれないし、

地形も、水の流れも、今とはまるで別物だったのかも。

その昔――弘法大師は、この滝の前で、何を思っていたのか、ひとり静かに祈って、

もしかしたら神さまと交信していたのかも?

冷たい水に触れて、何かを感じ取っていたのかもしれないなぁ…なんて、

そんなことをぼんやり思いました。

冷たい水って、不思議ですね、ただ冷たいだけじゃなくて、ちゃんと何かをくれる気がします♡

そしてここは滝尾神社の入口、急な階段の下を流れるのは天狗沢です。

滝尾神社を訪れる前に、ちょっと立ち寄っていただきたい神社があります。

その名は――

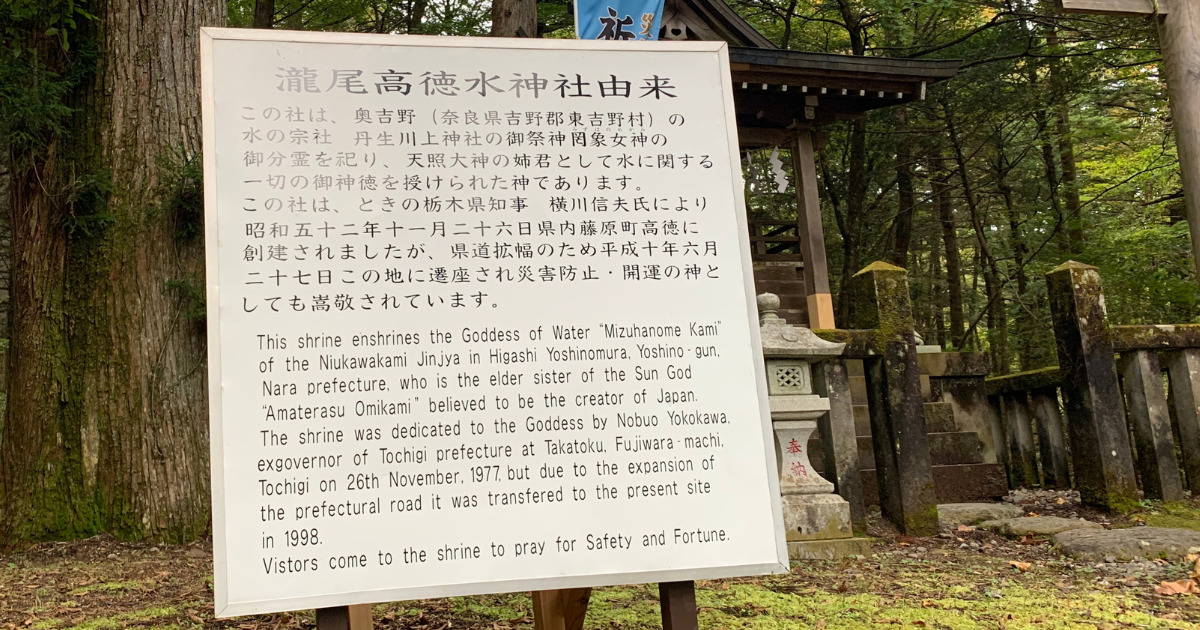

瀧尾高徳水神社【水神さま】です。

滝尾神社の入口そばにある、もうひとつの神社

🌿 水の神様:瀧尾高徳水神社(たきのお たかとく すいじんじゃ)

この小さな社には、**罔象女大神(みつはのめのおおかみ)**が祀られています。

なんと、天照大御神の姉君にあたる水の神様なのです。

罔象女大神は、川や用水路、井戸などの水を司る神さまとして知られており、

昔は井戸水が産湯にも使われていたことから、

安産・子授けの神さまとしても信仰されてきました。

総本社は、奈良県の吉野郡東吉野村にある「丹生川上神社」。

日本でも由緒ある“水の神社”のひとつです。

この瀧尾高徳水神社は、もともとは昭和54年に、

鬼怒川沿いの藤原町高徳に造営されたもの。

その後、平成10年に現在のこの滝尾の地に**遷座(せんざ)**されたのだそうです。

水害から守っていただくために建てられた神社が、

こうして滝尾神社のすぐ近くで、

今も静かに人々を見守っているのです。

「丹生川上神社」の女神様がこの日光に、滝尾神社のこんな近くにあらせられましたことに感謝いたします。

安産子授け祈願の際には是非こちらにもお立ち寄りください♡ ![]()

滝尾神社パワースポットへ

故郷に帰ってきたような、そんな情景。

空気も風も、どこか懐かしくて、胸が高鳴ります。

あの頃は、ただただ怖がっていた場所なのに……

今は、どうしてこんなにも愛おしいんだろう。

私たち夫婦にとって、この神社はやっぱり“ゆかりのある場所”だったんだと思います。

思い返すたびに、どこかでずっと見守られていたような気さえしてきて――

静かに、でも確かに、ここに帰ってこられてよかったなって思うのです。

影向石

祠の横には、お地蔵さま。

そしてその隣、苔むしたひときわ静かな岩――それが**影向石(ようごうせき)**です。

ここには、今も静かに、あの女神の気配が残っているのかもしれません。

空気がふっと変わるような、そんな静けさの中に満ちる気配が、今もこの場所を守っているようでした。

足を踏み入れると、空気が変わるのを感じます。

静けさの中に、どこか張りつめた気配がある。

だからこそ、ここには祈りが届くような気がするのです。

運試しの鳥居

影向石から更に進むと世界文化遺産の運試しの鳥居が威風堂々と佇んでいます。

上部中央に丸い穴があり、小石を三回投げて穴に一度でも入れば願いが叶うとされています。

ですが今年から下画像の通り看板が設けられていました。

投げるのは小石ではなく、備えてある玉に変わりお賽銭箱が設置されていました。

楼門

運試しの鳥居のあとには茶色と緑色の森に紅色が際立つ楼門です。

拝殿

楼門をくぐると、すぐ目の前に拝殿が現れます。

でも――

その扉は固く閉ざされていました。

あの奥にいらっしゃるはずの、田心姫命(たごりひめのみこと)。

お伝えしたいことが、山ほどあるのに……

心の奥に溜めていたあれも、これも、全部届けたいのに……

扉が……扉が……

どうしても開くことのないその扉に、

私はそっと手を合わせ、要点だけを、静かにお伝えしました。

たった数語。

それでも、きっと届いていると信じて。

縁結びの笹

拝殿の裏手へまわると、すぐ近くに本殿があります。

そしてその脇には――

縁結びの笹がそっと立っていました。

ここは、良縁を願うための場所で、静かに手を合わせて想いを届けるところです。

よく「笹の葉を結ぶのかな?」と思われがちですが、

ここの笹は結んだり、触れたりするものではありません。

ただ、そっとその前に立って、

“心の中で願いを結ぶ”……そんな場所です。

誰かとのご縁を願う人も。

まだ見ぬ誰かを想う人も。

自分との良縁を願うのも、きっと素敵だと思います。

本殿

こちらの本殿の裏側に扉がありますが、ここから田心姫命が女峰山にお祈りができるようになっているそうです。

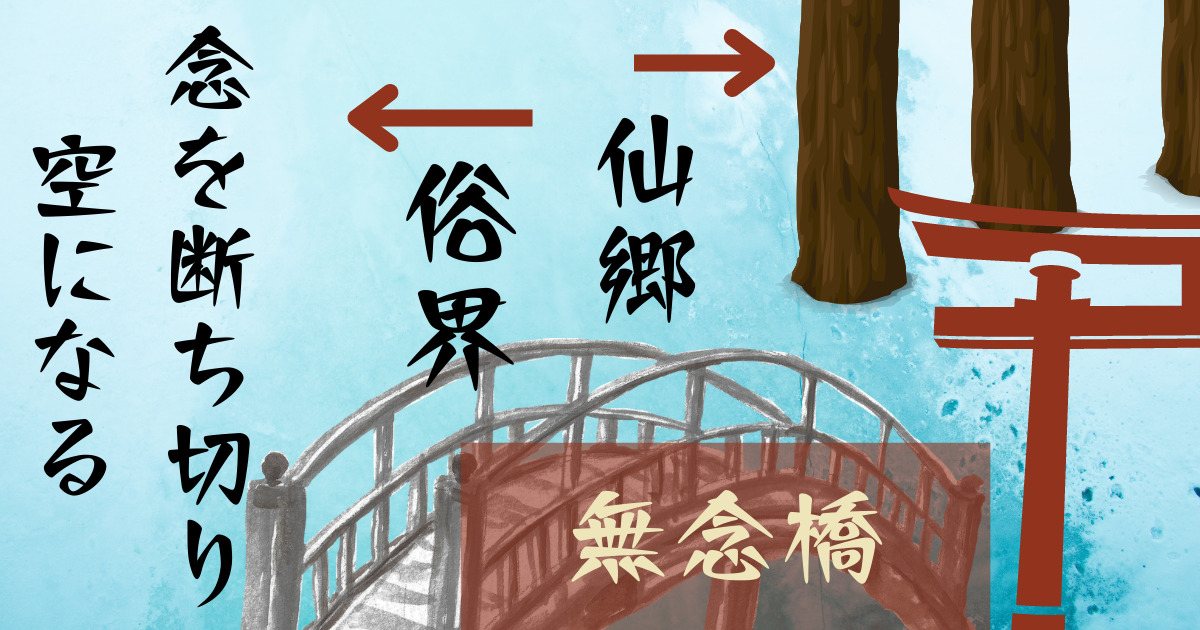

滝尾神社石橋

別名「無念橋」又は「願い橋」とも呼ばれています。

🧘♂️ 空海和尚のことば:

無念橋とは、御神体の女峰山を遥拝するため、俗界との縁を切る橋じゃ。

それがいつの間にか「自分の年の数で渡ると女峰山に登拝

(とはい)するのと同じ意味があり願いが叶う」と信じられ願い橋と呼ばれているそうです。

三本杉・滝尾神社のパワースポット

無念橋を渡るとこちらの三本杉の鳥居の前に来れるのですが、実はなんと!

この場所が滝尾神社で一番の神聖な場所・パワースポットなんです!

820年前頃、弘法大師が修行をした時に【田心姫命】が現れた場所と伝わっています。

御神木

滝尾三本杉

古代より滝尾境内の最も神聖な処である

以前の三本杉は右側が元禄一二年八月十五日(一六九九年)

中央が延享四年八月十七日(一七四七年)にいづれも静かな夜半突然に倒れたと古書に記されている

左側は寛延二年六月十二日(一七四七年)夜半雨の中倒れたもので手をつけづに今もそのままである

その時改めて石玉垣を設け現在に至る

したがって今の御神木は二五〇~三五〇年の樹齢である

案内板にもある通り、こちらの御神木は現在の二代目。

そして、かつての御神木――倒れたものはそのまま横たわり、静かにこの地を見守っておられるようです。

そうするのが、この神社の古くからの習わしだそう。

辺りを見渡すと、確かに「これがそうかもしれない」と思えるような大木が、静かに地に伏しています。

実はその大木――

20年以上前に初めてこの神社を訪れたときにも、すでに横たわっていました。

霧の中、ぼんやりとその姿が浮かび上がっていて……

今でも、あのときの情景が目に焼きついています。

当時の私たちは、まだ何も知らない若夫婦。

神聖すぎる空気に緊張しすぎて、カチンコチンになりながら歩いていたのを思い出します。

そしてこの御神木には、馬鹿にした人が神罰を受けたという話もあるのだそうです。

ただの迷信かもしれませんが、

この地の空気を知っている人なら、きっと「わかる…」と思うはず。

それくらい、この木には

**“何かが宿っている”**気配があるのです。

滝尾稲荷神社

このお社は、820年

弘法大師が滝尾神社と共に創建されたと伝えられています。

✨ ご利益:御祭神:倉稲魂命(うがのみたまのかみ)

五穀豊穣や商売繁盛、家内安全など、

**人々の暮らしに寄り添い、福をもたらしてくださる“お稲荷さん”**です。

その霊験は古くから厚く信仰されており、

今も多くの参拝者が赤い鳥居をくぐり、この小さなお社に手を合わせています。

一度は、昭和41年の台風によって社殿が流されてしまいましたが――

そのわずか2年後、地域の人々の想いと力で見事に再建されました。

災害にも負けず、今もこうして静かに、でも力強く、

お稲荷さんはここにおられます。

酒の泉

日光の名水として知られる湧水で、この水を種水として酒を造ると良い酒ができると言われています。

でも、**この泉からお持ち帰りはできませんのでご注意を**

霊泉のお持ち帰りは二荒山神社の「神苑」内の「二荒霊泉」でできます。

「神苑」は有料ですが本当におすすめします♡

この木橋を渡ると子種石が!

子種石

子種権現とも呼ばれている霊石で、子種石にお祈りをしたあと、時計回りに回ると妊娠すると言われ、多くの方が御加護を得ています。

・☆★・・・☆★・・・☆★・・・☆★・・・☆★・・・☆★・

こ ち ら ⇓ が超越したお力のある霊石です。

**願いを込めて時計回りに回ります**

お参りを終えたら、

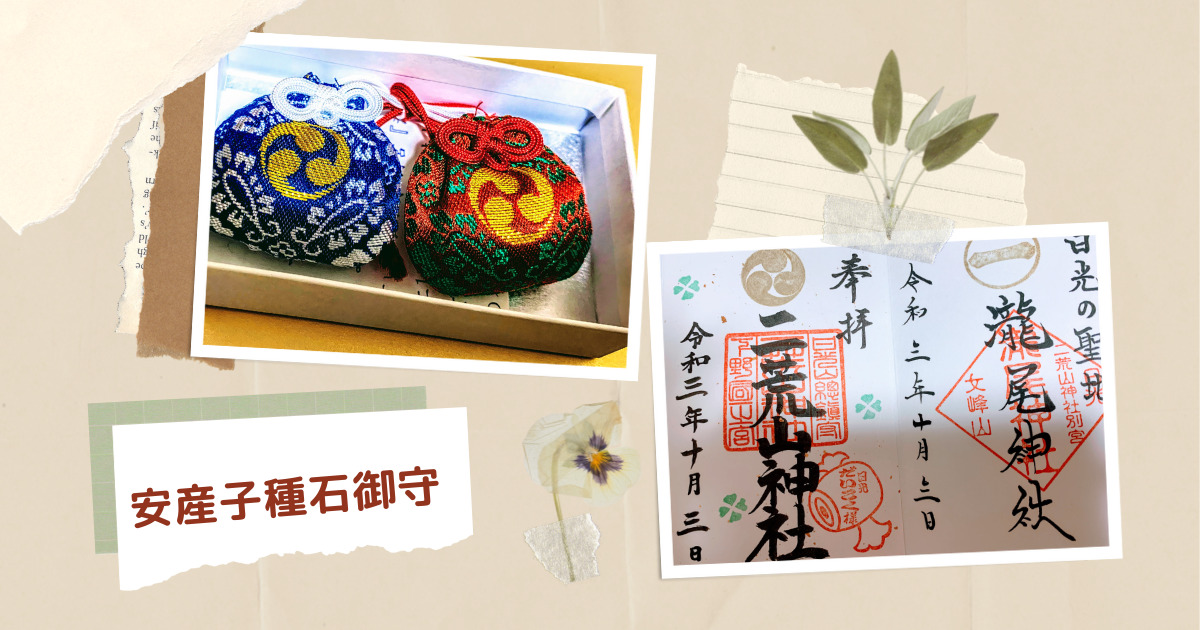

ぜひ二荒山神社の社務所に立ち寄ってみてください。

ここでは、滝尾神社にある霊石「子種石(こだねいし)」が納められた御守りが授与されています。

赤ちゃんがほしいと願う方へ、そっと寄り添ってくれるお守りです。

大切な方への贈り物や、安産祈願のお土産としてもおすすめですよ🌸

そして…

もし今、赤ちゃんを願ってこの地を訪れる方がいたら――

どうか、その想いが神さまに届きますように。

不安や焦りに押しつぶされそうな日もあるかもしれません。

でもあなたの祈りは、ちゃんと光に向かって進んでいると思います。

わたしも、

かつて同じように祈ったひとりとして、

心からそっと、応援しています。

あなたの元に、小さな命が宿りますように🍀✨

滝尾の風と、神さまの御神気が、きっとあたたかく包んでくれるはずです。

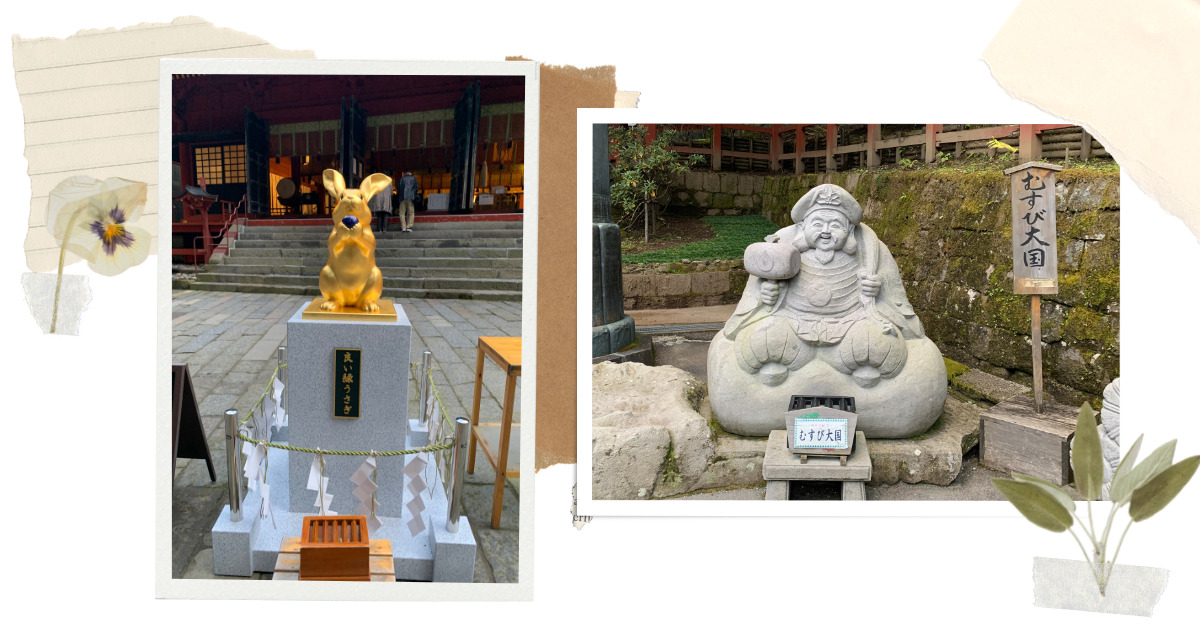

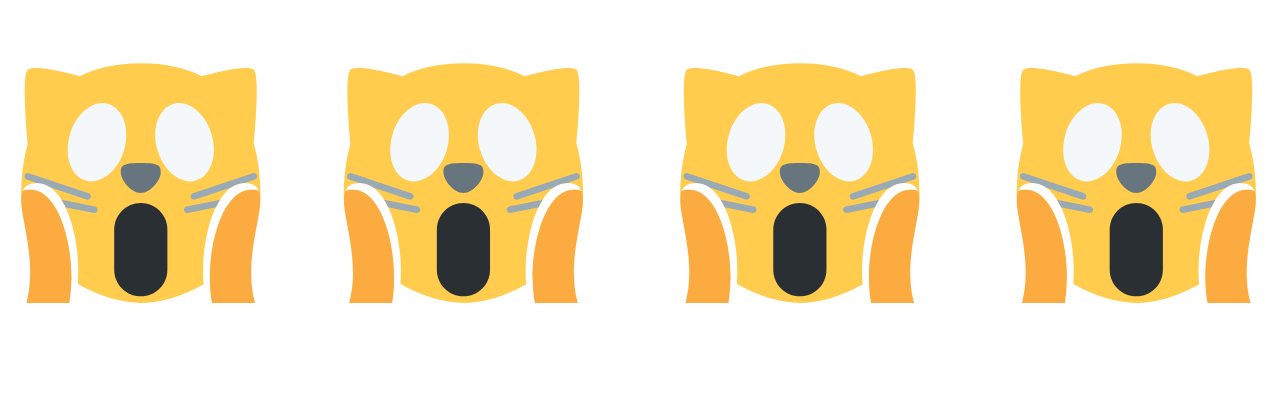

滝尾神社の参拝後は二荒山神社に向かいます。

滝の尾神社から徒歩で30分ほどかかるので、御朱印や御守りを授与されたい方は5時前には到着するように予定を組まれると良いと思います♡

また、滝尾道の途中で立ち寄った北野神社(菅原道真公)と滝尾神社の御朱印も、

二荒山神社の社務所でいただくことができます。

日光二荒山神社

二荒山大神(三柱を総称して)

父 大己貴命

母 田心姫命

子 味耜高彦根

夏季はヤマビルに気を付けて

日光に限らず、湿気の多い山にはヤマビルが生息しています。

- ヤマビルは1.5~8㎝のミミズのような色と形で動きは俊敏

- ギザギザした歯があり、皮膚を切り裂き血を吸う

- この時麻酔のようなものを出すので痛みは感じない

- 血を吸うと大きくなりくねくねと気持ち悪い

- 吸われた後は痒くなる

- 服の上にも付く

対処法

- なるべく露出を避ける

- ストッキングを履くと吸われない

- ミント系の匂いを嫌うので吸われたら吹きかけると外れる

- アウトドア用品店の虫除けグッズを利用する

何も対策を取らずにヤマビルに吸われてしまった方へ

ヤマビルは気がつかないうちにくっついてるもんだ。

気がついて手で祓ったりすると、頭だけ皮膚の中に残って後から炎症を起こす。

だから、腹いっぱい吸わせてやると自分から離れるからそれまで待った方がいいよ。

むすび

この記事では、日光を開山された勝道上人さま、

そして滝尾神社を創建された弘法大師、

さらに、古事記にも名を残す神話の女神、田心姫命(たごりひめのみこと)――

偉大な方々の痕跡を今に伝える、

**日光二荒山神社の別宮「日光滝尾神社」**を、私の視点からご案内させていただきました。

神社は、ただ参道を歩くだけでも、自然と心身が清められ、ご加護をいただける場所です。

子宝・安産祈願だけでなく――

どうかあなた様もぜひ、**日光の聖地「滝尾神社」**を訪れて、

その神々しい御神気に触れてみてくださいね。

コメント