青龍山茂林寺

Seiryuzan Moririnji

こんにちは!ようこそいらっしゃいました♡![]()

この記事では民話で知られる「ぶんぶくちゃがま」のお寺である【茂林寺】をご紹介いたします。![]()

祈りの沼と青龍山茂林寺

【茂林寺】の鎮座する群馬県館林市には多くの沼が存在します。

沼は古代より人々の暮らしと結び付き、館林市の文化を築き上げ、現在では日本遺産の「里沼」として自然を育み、美しい季節を織りなしています。

[chat face=”6de8dab359aba2fd93901cba6c54bb73.gif” name= align=”left” border=”red” bg=”none”]

館林市の主な里沼としてこの3つの沼があるよ☆

- 祈りの沼 茂林寺沼

- 実りの沼 多々良沼

- 守りの沼 城沼

[/chat]

この中の一つ「茂林寺沼」の畔に、約600年前に開山した古刹【青龍山茂林寺】は曹洞宗(そうとうしゅう)の寺院で1426年大林正通(おおばやしまさみち)大和尚により創建されました。

青龍山茂林寺 基本情報・アクセス

| 所在地 | 群馬県館林市堀工町1570 |

|---|---|

| 電話番号 | 0276(76)1514 |

| 公式サイト | |

| 創建・創建者 | 1426年応永33年 大林正通大和尚 |

| 山号・宗派 | 青龍山・曹洞宗 |

| 御本尊 | 釈迦牟尼仏 |

| 館林名所七所 | 大黒尊天(だいこくそんてん) |

| 宝物拝観時間・料金 | 午前9時~午後4時 大人300円子供150円 |

| アクセス・電車 | 東武伊勢崎線・茂林寺駅から徒歩7分 |

| アクセス・乗用車 | 館林I.CからR354で3.5㎞ |

ぶんぶくちゃがま

総門(通称黒門)

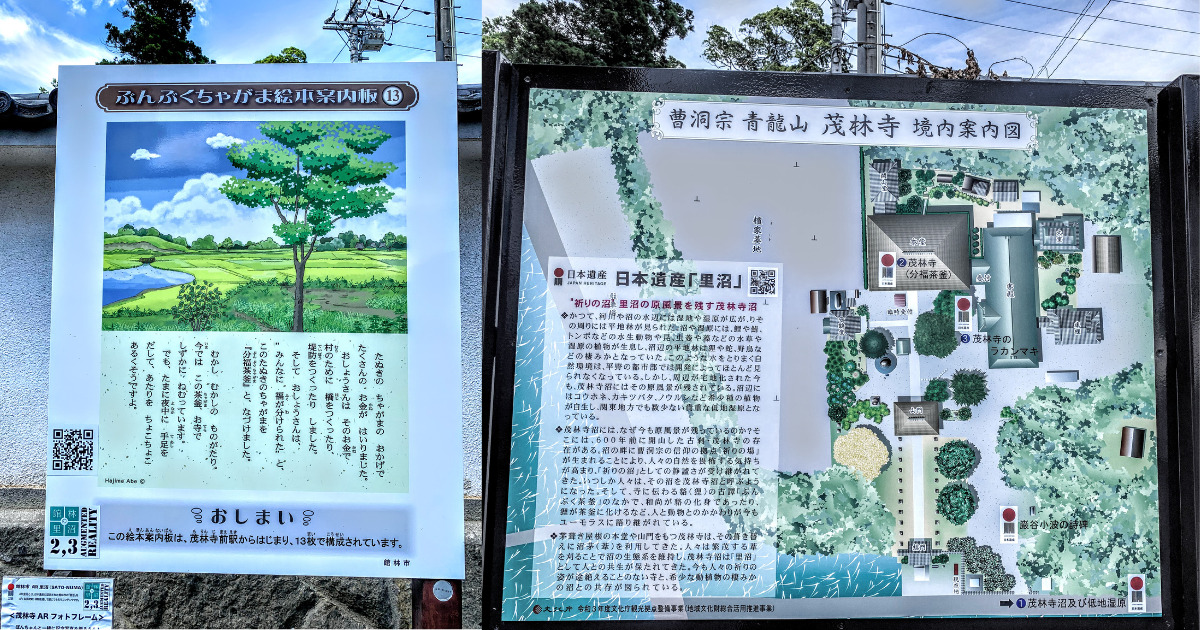

こちらの画像の左側が、「ぶんぶくちゃがま絵本案内板⑬」ということで、全部で①から⑬までの絵本案内板があるそうです。

[chat face=”nigaoe02_5359979.png” name=”” align=”left” border=”red” bg=”none”]

この茂林寺が最終話だけど、

他の⑫ヶ所を巡らないといきさつが分からないのね。 [/chat]

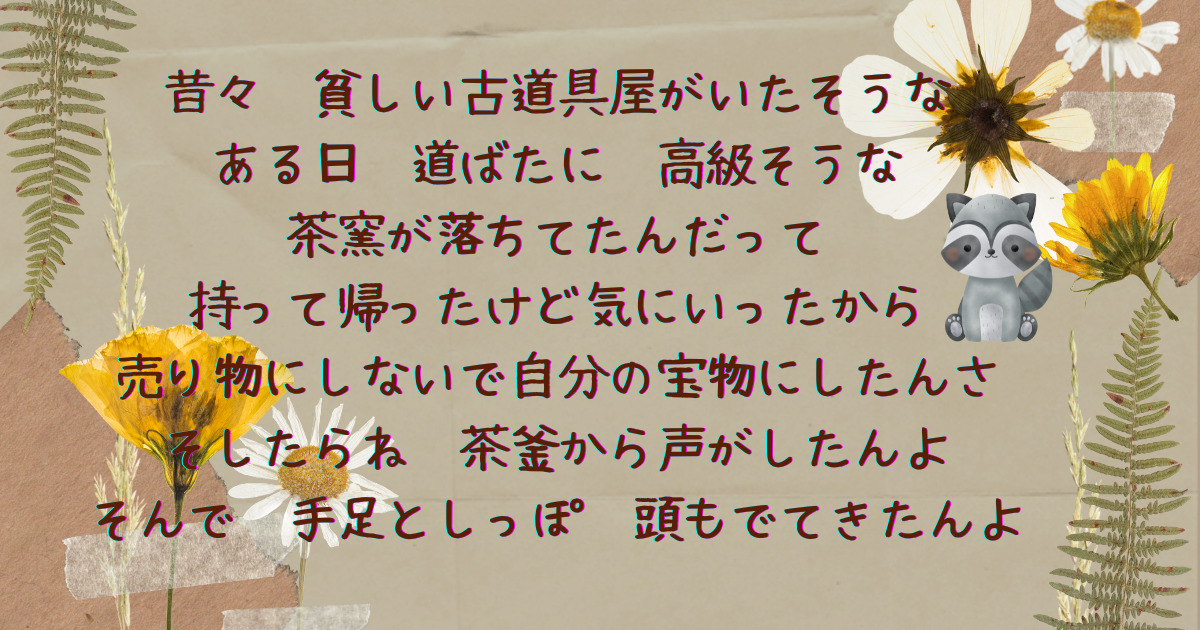

「ぶんぶくちゃがま」のお話には何通りもあるのですが共通している内容として

- 茶釜に化けたが戻れなくなってしまった

- 芸をしてお金を稼がせてあげた

- お寺に預けられた

この三点は一致しているようです。

[chat face=”nigaoe02_5359979.png” name=”” align=”right” border=”red” bg=”red”] ぶんぶく茶釜の話

ちょっとだけVer☆ [/chat]

狸の参道

参道には21体の狸像が向かい合わせに配置されています。

ほとんどが斜め上を見上げる体勢をとっています。

狸は「他を抜く」という意味合いから出世・商売繫盛・金運福徳の御利益があると言われています。

また、狸は一夫一婦制で仔が成長するまで家族で生活し、雄は子育て熱心で一生懸命に餌を運んでくるそうです。

このことから夫婦和合・家庭円満の御利益もあるそうです。

山門(さんもん)は、世俗の世界と仏道の世界の境にある門です。

こちらの建物は以前の札所でしょうか?

現在は何もありませんが、この風景に溶け込んでいるのでこのままが良いのでしょう。

守鶴堂

守鶴和尚が茂林寺の鎮守菩薩としてこちらの御堂にお祀りされています。

創建者の大和正通和尚と共に分福茶釜に縁が深い和尚さまです。

本堂

歴史を感じる本堂です。

夜中に茶釜が歩いていてもおかしくない雰囲気が漂っています。

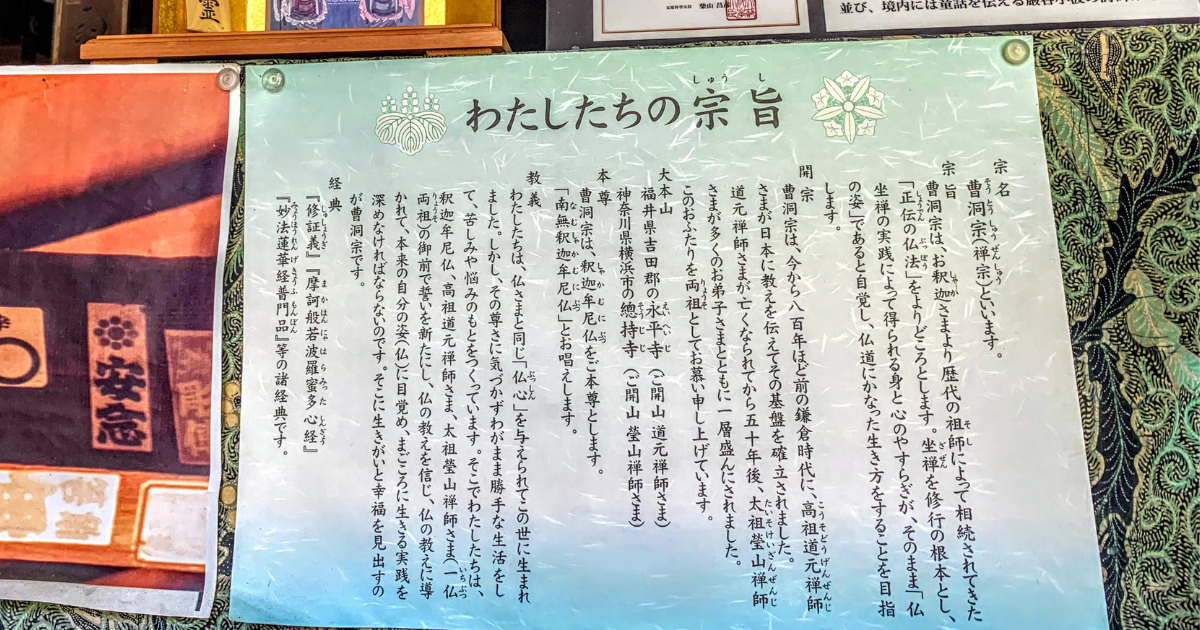

曹洞宗(禅宗)の宗旨が書かれています。

江戸時代から現代まで、多くの人々の支えになられていたのでしょう。

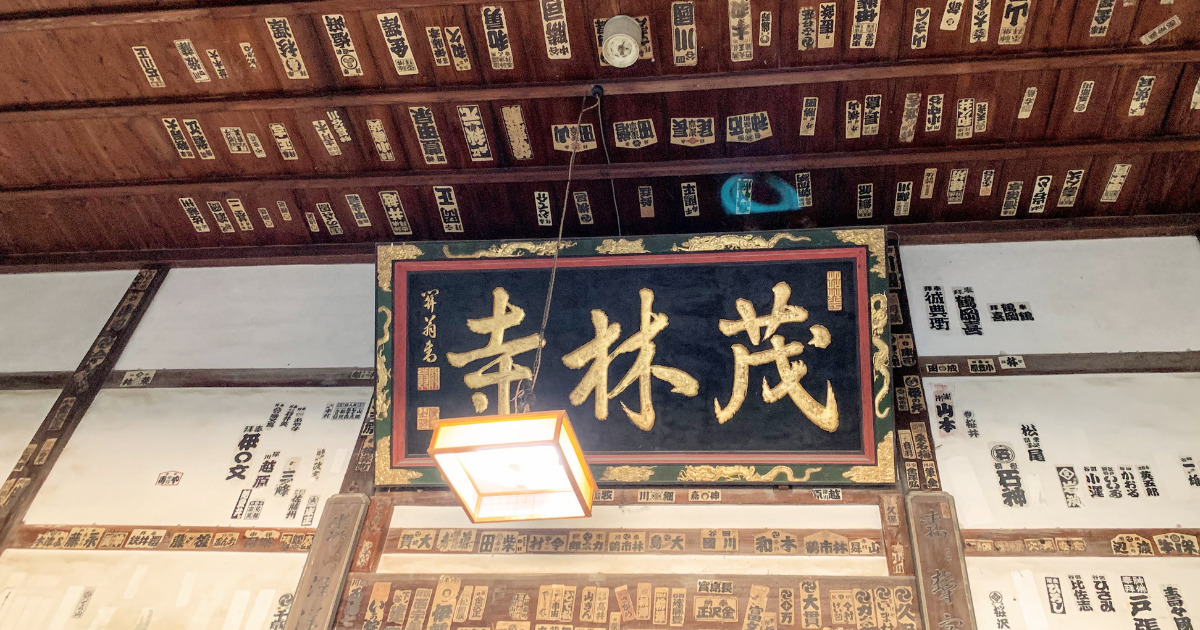

千社札(せんじゃふだ)が貼られています。

この千社札というのは、寺社仏閣を参拝した証に貼るお札で自身の名やの家紋などが書かれているものです。

歌舞伎や相撲などでお馴染みですね。

昔はこの札がたくさん貼ってあると人気があると言われていたそうですが、現在ではほぼ貼られていないようです。

タヌキさんの持ち物をよく見ると、「通」と書いてある物や、徳利、木魚バチ、数珠、笠などがあります。

狸像を並べてみました。

詩が書いてありますがよく分かりません。

お土産屋さんですが、ほとんどが閉まっていました。

可愛い灰皿のような物を「蚊取り線香用」に購入しました。

このサイズで2500円でした。

入口付近はこんな感じです。

コロナ禍のせいでしょうか?人がいません。

向かい側には飲食店があります。![]()

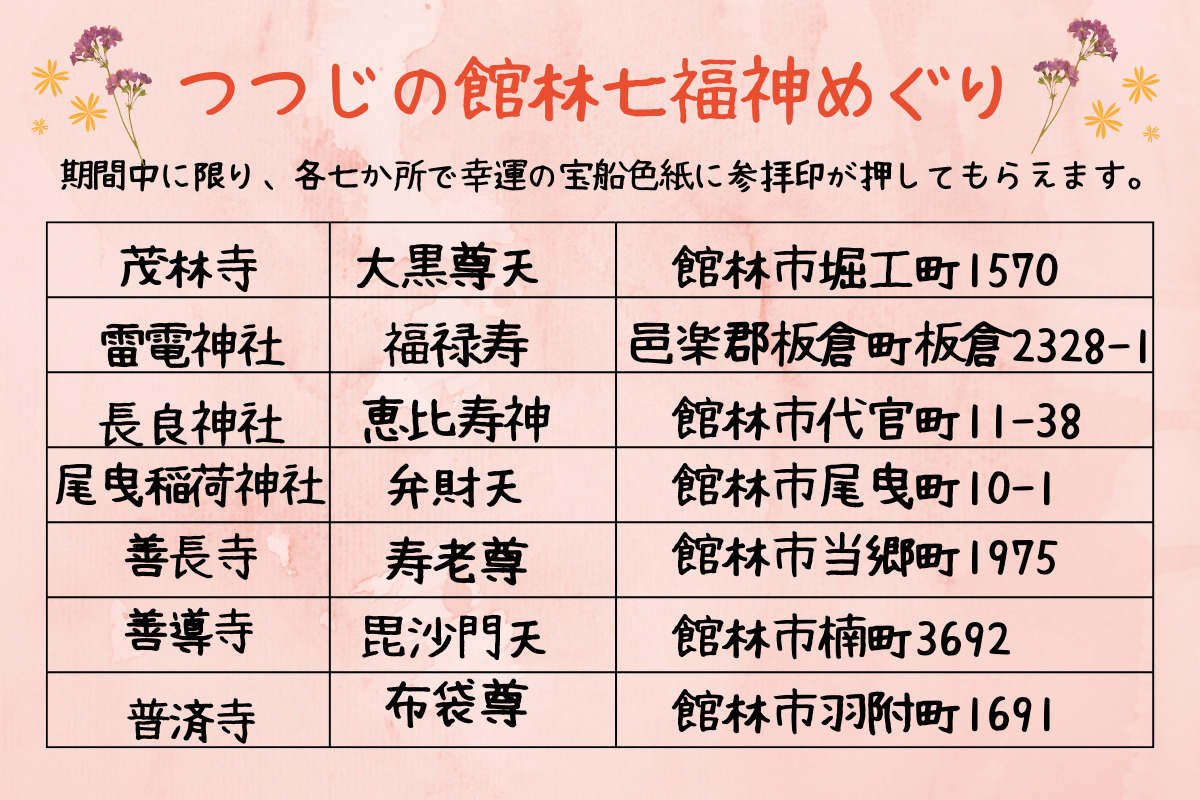

つつじの館林七福神めぐり

館林市では「七福神めぐり」という寺社巡りをして色紙にスタンプを集め、一年間の御利益を得るという楽しいイベントがあります。

こちらの茂林寺では七福神の中の「大黒尊天」がお祀りされています。

神社や歴史好きのためのイベントですね。

毎年1月3日~1月31日の期間中に七か所を巡るのです。(変更あり)

以下の通り、巡る順番や日にちは関係なく行えますので、興味のある方はどうぞご参拝下さいませ♡

[chat face=”nigaoe02_5359979.png” name=”mio” align=”left” border=”red” bg=”none”] 茂林寺は、静かで自然豊かな場所に江戸時代から佇んでおり

現代のお疲れを癒すにはとても良いお寺だと思います。

真夏の館林市は猛暑が懸念される街です。

春や秋など柔らかい陽射しが降りそそぐ季節に

茂林寺沼散策と合わせてご参拝頂くのが良いかと思います。[/chat]

ここまで読んで下さりありがとうございました。

あなた様の御出世、商売繫盛、家庭円満の御利益があることを願っています♡

そして、みちばたに茶釜が落ちていたら何も言わず拾ってあげて下さい。

☆☆おしまい☆☆実生mio

コメント