鑁阿寺の庚申塔群と徳蔵寺の大きな庚申塔

足利の街を散歩していると、道端でふと目に入る石塔があります。

よく見ると「庚申塔(こうしんとう)」と刻まれていることが多いのです。

庚申塔ってなに?

庚申塔は、江戸時代に広まった庶民信仰のシンボルです。

60日に一度めぐってくる「庚申(かのえさる)の日」、人々は夜を徹して語り合い、体の中の悪い虫(※三尸=さんし)が天に登って寿命を縮めることを防ごうと祈りました。

その祈りの証として建てられたのが庚申塔です。青面金剛や三猿の彫刻が施されたものもあり、どこか可愛らしい雰囲気さえ感じられます。

足利にやたらと庚申塔が多いワケ

足利では江戸時代、この庚申信仰がとても盛んでした。

町人や農民など幅広い人々が庚申塔を建て、願いを託した結果、「足利は庚申塔の宝庫」といえるほど石塔が残りました。

その集大成のひとつが、鑁阿寺(ばんなじ)境内にある庚申塔群です。

鑁阿寺の庚申塔群

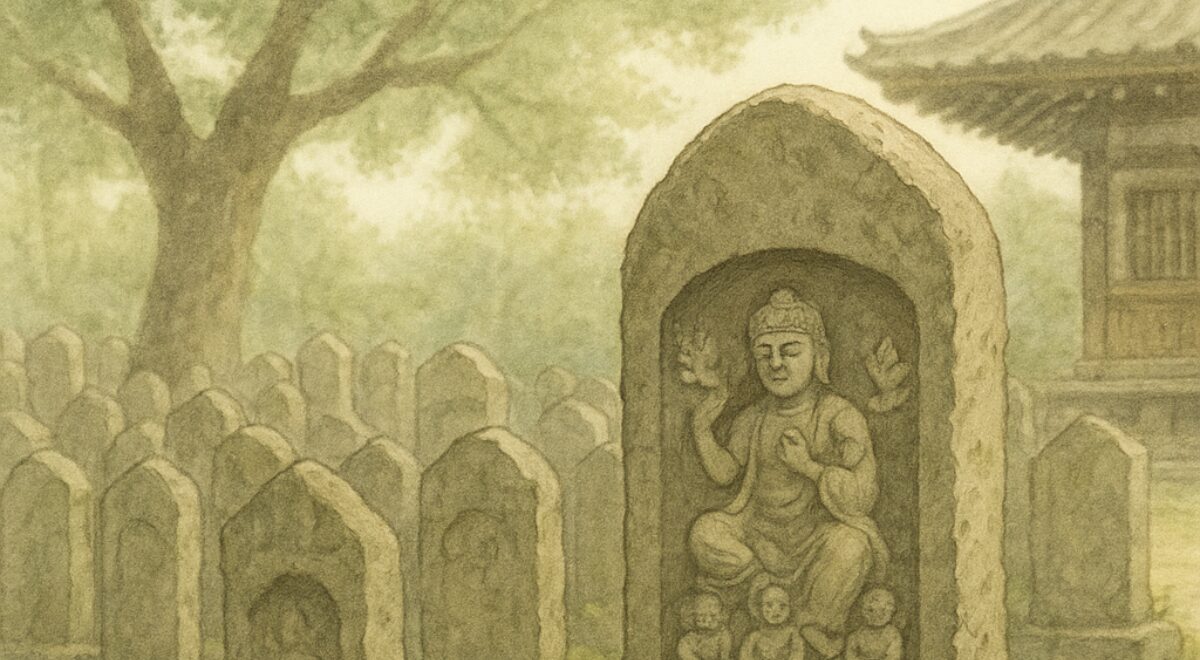

鑁阿寺に足を運ぶと、ひとつの塚のように石塔が集められた場所があります。

ここにはかつて街中に点在していた庚申塔がまとめられ、祈りの記憶を今に伝えています。

ずらりと並ぶ石塔はどこか神秘的で、当時の人々の真剣な思いが感じられます。

徳蔵寺と大きな庚申塔

足利の水運にゆかりの深い徳蔵寺には、ひときわ大きな庚申塔が建っています。

この寺は、渡良瀬川舟運が盛んだった頃の足利をよく知る場所で、当時の街の賑わいや人々の暮らしを伝えてくれる和尚さんがいらっしゃいます。

この庚申塔は、多くの人が集い、祈った証。

物流の拠点として栄えた地域だからこそ、人の出入りも多く、庚申信仰のような庶民的な祈りがしっかり根付いていったのでしょう。

道端の“庚申塔もどき”

さらに足利を歩いていると、「これは庚申塔…だよね?」と首をかしげるような石も見かけます。

正式な刻字がなかったり、形があいまいだったりするものですが、そこには**「どうしていいかわからないけど祈りたい」**という気持ちがこもっているように思えます。

こうした“もどき”も、庶民信仰の生々しさを感じさせる大切な文化財です。

まとめ

足利の街には、今も庚申信仰の痕跡が息づいています。

庚申塔群や道端の祈りの石たちは、かつての人々が命を守り、未来に願いを込めた証。

もし足利を散歩する機会があったら、鑁阿寺と徳蔵寺、そして街角の小さな祈りの石たちにも目を向けてみてはいかがでしょう。