千葉県野田市にある櫻木神社は、春になると満開の桜で有名な神社です。

そして、この神社にはもうひとつの顔があります。

それは、江戸時代のしょうゆ産業と舟運、そして関宿との深い関わりです。

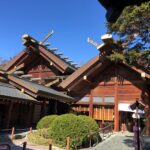

村の鎮守としての櫻木神社

櫻木神社は平安時代の延喜式神名帳にも名を連ねる由緒ある神社で、江戸時代には野田村の鎮守として人々に親しまれてきました。

野田の村人たちにとって、櫻木神社は五穀豊穣だけでなく、産業の発展や家内安全を祈る大切な場所でした。

江戸時代後期、野田はある特産品で大きく発展します。

それがしょうゆです。

しょうゆのまち・野田

しょうゆ醸造の歴史は古く、野田では茂木家・高梨家などの醸造家が活躍しました。

これらの家は江戸で需要が高まったしょうゆを大量に生産し、江戸に送り出しました。

しょうゆは保存がきき、料理を格段に美味しくする調味料として江戸庶民の食卓に欠かせない存在になっていきます。

しょうゆ樽に「野田」「銚子」の名が入った舟が、利根川を下り江戸に向かう光景は、当時の名物のひとつだったといいます。

関宿と舟運の要衝

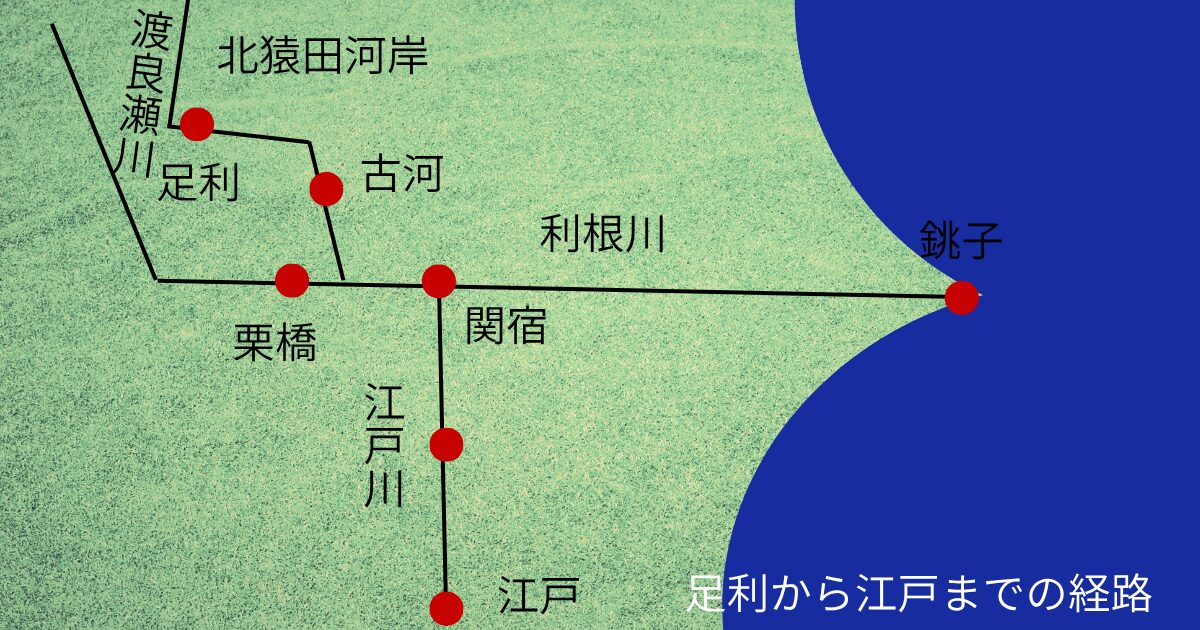

しょうゆを江戸へ送るには、川を使った舟運が欠かせませんでした。

そのルートで重要な役割を果たしたのが関宿です。

関宿は、利根川と江戸川が分岐する地点にあり、関宿藩(久世家)が治める要衝でした。

この地は、東北・北関東と江戸を結ぶ舟運の分岐点として栄え、しょうゆを運ぶ高瀬舟もここを通過しました。

つまり、野田のしょうゆ産業は、関宿を経由する舟運なしでは成り立たなかったといえるのです。

櫻木神社としょうゆ醸造家

しょうゆ産業が発展すると、野田の人々は櫻木神社に繁栄を祈願しました。

現在も残る奉納絵馬や寄進記録には、醸造家たちの名が刻まれています。

この信仰は今も息づいており、世界的企業となったキッコーマン(野田醤油の後身)の関係者も参拝・奉納を続けています。

余談:紀文食品は末裔じゃない?

ちなみに、かまぼこやはんぺんで有名な**「紀文食品」**という会社があります。

この名前は江戸時代の豪商・**紀伊國屋文左衛門(通称・紀文)**にあやかって付けられたものですが、実際の末裔ではありません。

それほどまでに、江戸時代の商人文化は今の私たちの暮らしにも影響を与えているのです。

江戸時代を感じた日

関宿城博物館には、江戸時代の舟運や街道の歴史に関する写真や地図、詳しい解説がたくさんあります。

私が目を奪われたのは実物大の舟です。

思っていたよりもずっと大きく、長く、そして帆も立派!

その姿を見た瞬間、心臓がズンッとしたんです。

「もしかして、私、江戸時代に生きていたんじゃない?」

そんな不思議な感覚になるくらい、迫力がありました。

博物館を出て、外の橋を渡り土手沿いを歩くと、川幅の広さに驚かされます。

昔はこの川を毎日のように舟が行き来していたのか…

上りも下りも命がけだったはずなのに、それが日常だったんだなと、しばらく立ち尽くしてしまいました。

櫻木神社と博物館は、ぜひセットで訪ねてほしいコースです。

江戸時代から続く人と文化の流れを肌で感じられる、そんな体験になります。

訪ねてみよう

櫻木神社:野田市桜台210-1

関宿城博物館:千葉県野田市関宿三軒家143-4

キッコーマンもの知りしょうゆ館:野田市野田110

春の桜とともに、この地域の歴史を巡ってみませんか?

きっと、江戸時代の人々の暮らしと祈りの温かさを感じることができるはずです。